Six choses à savoir sur la façon dont les vaccins luttent contre la résistance aux antimicrobiens

Les vaccins peuvent freiner la résistance aux antimicrobiens en évitant des traitements inutiles. Un nouveau rapport de Wellcome précise les données clés à documenter.

- 8 juillet 2025

- 6 min de lecture

- par Priya Joi

La vaccination est une intervention clé dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), et pourtant, son potentiel reste largement sous-exploité à l’échelle mondiale.

Les vaccins agissent en empêchant les infections, qu’elles soient sensibles ou résistantes aux traitements, et contribuent ainsi à réduire la charge globale des maladies liées à la résistance aux antimicrobiens.

Les vaccins actuels et futurs pourraient éviter plus d’un demi-million de décès liés à la RAM chaque année, permettre d’économiser 30 milliards de dollars en frais d’hospitalisation et réduire de 2,5 milliards le nombre de doses d’antibiotiques utilisées chaque année.

Cette double action est essentielle : en prévenant les infections, les vaccins réduisent le recours aux antimicrobiens – ce qui constitue l’un des principaux facteurs de développement de la résistance.

L’Organisation mondiale de la santé estime que les vaccins actuels et futurs pourraient éviter plus d’un demi-million de décès liés à la RAM chaque année, permettre d’économiser 30 milliards de dollars en frais d’hospitalisation et réduire de 2,5 milliards le nombre de doses d’antibiotiques utilisées chaque année.

Malgré ces chiffres éloquents, et bien que la vaccination figure dans 87 % des plans d’action nationaux contre la RAM, sa mise en œuvre reste souvent insuffisante en raison de priorités sanitaires concurrentes, de ressources limitées et d’un manque d’intégration entre les stratégies de vaccination et celles de lutte contre la résistance.

Afin de produire des données solides sur l’impact de la vaccination dans la lutte contre la RAM, le Wellcome Trust a lancé en 2019 un appel à projets qui a permis de financer 13 initiatives portant sur différents contextes, agents pathogènes et approches expérimentales.

Dans un nouveau rapport, Wellcome résume les données primaires générées par 11 de ces projets, couvrant divers vaccins et contextes. Il en ressort que l’impact des vaccins sur la RAM est complexe. Le rapport formule des recommandations clés sur la manière d’améliorer la collecte de données, et souligne les besoins urgents en la matière.

Le rapport insiste sur le fait que les vaccins ne doivent pas être considérés uniquement comme des outils de prévention des maladies, mais comme des éléments essentiels du contrôle de la RAM, capables de préserver l’efficacité des antibiotiques pour les générations futures.

Leur impact à large spectre – sur les souches résistantes comme sensibles – signifie que même une augmentation modeste de la couverture vaccinale peut entraîner des bénéfices importants pour la santé publique.

1. Les vaccins atténuent la résistance aux antimicrobiens par plusieurs mécanismes

Directement, ils préviennent les infections causées par des agents pathogènes résistants, réduisant ainsi l’incidence de maladies difficiles à traiter. Indirectement, en diminuant la charge globale d’infections, les vaccins réduisent le recours aux antibiotiques – ce qui diminue la pression de sélection qui favorise l’émergence de résistances. Toutefois, l’ampleur et la régularité de ces effets varient fortement selon les contextes.

Les recherches menées par Wellcome ont montré qu’au Guatemala, la vaccination contre le rotavirus et le vaccin conjugué antipneumococcique (PCV) étaient associés à une baisse de la prévalence d’entérobactéries résistantes aux céphalosporines à spectre étendu dans le microbiote intestinal. Cette réduction semble surtout s’expliquer par la baisse de la pathologie clinique associée, plutôt que par une diminution directe de l’usage d’antimicrobiens.

Une étude en grappes randomisées actuellement menée au Malawi montre qu’un schéma vaccinal modifié du PCV13 (2 + 1 doses) et le vaccin antipaludique RTS,S/AS01 sont associés à une baisse de l’usage d’antimicrobiens et à une moindre présence de bactéries résistantes chez les jeunes enfants. En revanche, l’utilisation de tests de diagnostic rapide du paludisme est corrélée à une probabilité accrue de prescription d’antimicrobiens. Ce phénomène n’est pas encore bien compris, mais il est possible qu’en cas de test négatif et de fièvre persistante, les prescripteurs optent pour des antimicrobiens par précaution.

Par exemple, les vaccins contre la typhoïde et les infections pneumococciques ont montré une réduction de la RAM, mais cette relation est compliquée par des phénomènes tels que le remplacement de sérotypes (lorsque des souches non ciblées par le vaccin prennent la place des souches ciblées) ou encore les pratiques locales de prescription.

2. Certaines données sur l’impact des vaccins sur la RAM sont plus solides que d’autres

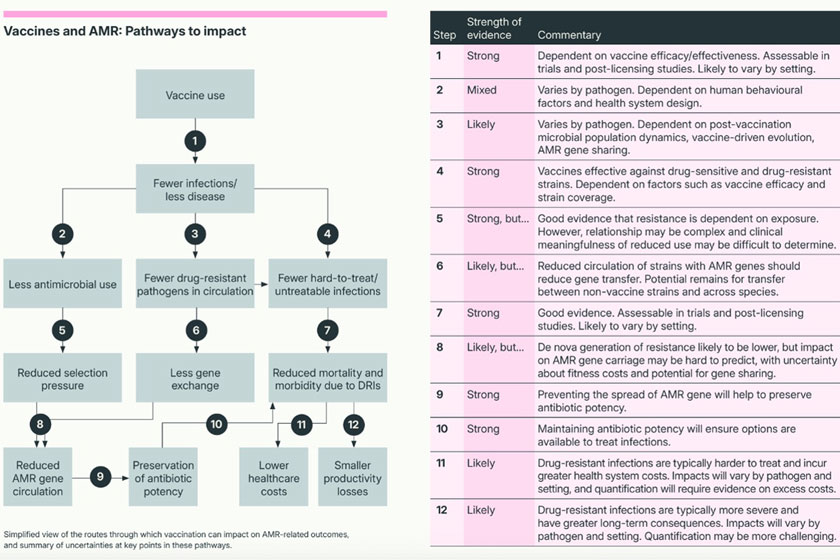

Le rapport souligne que les effets de la vaccination sur la résistance aux antimicrobiens s’inscrivent dans un « parcours vers l’impact » complexe, façonné par la dynamique des populations microbiennes, les comportements humains, l’organisation des systèmes de santé et même les incitations économiques.

Cette complexité rend rarement possible une relation simple et directe entre l’utilisation d’un vaccin et une réduction mesurable de la résistance (voir schéma).

C’est pourquoi les décideurs et les chercheurs doivent impérativement tenir compte du contexte local – incluant la prévalence des pathogènes, la couverture vaccinale et les spécificités du système de santé – pour évaluer de manière réaliste l’impact potentiel de la vaccination sur la RAM.

Crédit : Wellcome

3. Des données solides et concrètes sur l’impact des vaccins sur la RAM sont urgemment nécessaires

Bien que les études de modélisation aient permis d’estimer de manière précieuse le potentiel des vaccins dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, il est urgent de disposer de données empiriques, issues du terrain – en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI), où la charge liée à la RAM est souvent la plus élevée.

Les projets financés par Wellcome, examinés dans le rapport, couvrent une grande diversité de contextes, de pathogènes et de méthodologies. Ils révèlent une relation complexe entre vaccination, usage des antimicrobiens et résistance. Par exemple, des études menées sur la grippe, la typhoïde, les infections pneumococciques, le paludisme et les maladies diarrhéiques montrent que les vaccins peuvent réduire les prescriptions d’antibiotiques – mais ces effets sont inégaux et fortement influencés par des facteurs locaux comme le fonctionnement du système de santé, les pratiques diagnostiques ou les comportements des patients.

Par ailleurs, même lorsqu’une baisse de l’usage d’antibiotiques ou de la prévalence de gènes de résistance est constatée, la signification biologique et clinique de ces évolutions n’est pas toujours claire. Le rapport insiste sur l’importance d’intégrer des indicateurs spécifiques à la RAM dans les essais vaccinaux et les études observationnelles, ainsi que sur la nécessité de renforcer les systèmes de surveillance pour produire des données robustes, contextualisées et utiles à la décision publique.

Pour aller plus loin

4. Les méthodes d’étude et les indicateurs doivent être standardisés

L’un des principaux obstacles à la synthèse des données sur l’impact des vaccins sur la RAM est l’absence de standardisation des indicateurs, des protocoles d’étude et des approches analytiques.

Aujourd’hui, les études utilisent une grande variété de mesures pour évaluer l’impact sur l’usage des antimicrobiens ou sur la présence de gènes de résistance, ce qui complique les comparaisons et limite la possibilité de réaliser des méta-analyses.

Le rapport de Wellcome appelle à une meilleure harmonisation avec les cadres en cours d’élaboration, tels que les recommandations de l’OMS pour les études évaluant l’impact des vaccins sur la RAM. Celles-ci préconisent des protocoles standardisés et des indicateurs prioritaires. Une telle standardisation permettrait de regrouper les données issues de différentes études, de produire des orientations politiques plus solides, et d’identifier les vaccins ayant le plus fort potentiel d’impact sur la RAM.

Le rapport souligne également la nécessité d’une collaboration internationale pour élaborer et mettre en œuvre ces normes, ainsi que d’investissements dans les infrastructures de surveillance, en particulier dans les contextes à faibles ressources. L’adoption de mesures et de méthodologies communes permettrait à la communauté mondiale de la santé d’accélérer la production de données exploitables et de soutenir une prise de décision plus efficace sur l’usage des vaccins dans la lutte contre la RAM.

5. La production de données doit cibler les pathogènes ou contextes ayant le plus fort potentiel d’impact sur les politiques

Tous les vaccins et tous les agents pathogènes n’offrent pas le même potentiel en matière de réduction de la RAM, et les ressources pour la recherche comme pour la mise en œuvre sont limitées. Le rapport recommande donc de concentrer les efforts de production de données sur les pathogènes et les contextes où les résultats liés à la RAM sont les plus susceptibles d’influencer les décisions politiques.

En ciblant les contextes à fort impact et en intégrant les enjeux de résistance aux antimicrobiens dans les stratégies d’investissement vaccinal, les responsables politiques peuvent prendre des décisions plus éclairées, maximiser les bénéfices pour la santé publique et contribuer à freiner la propagation des résistances.

Cela inclut les situations où la charge de morbidité ou l’efficacité du vaccin est jugée marginale, et où des preuves solides des bénéfices en matière de RAM pourraient faire pencher la balance en faveur de l’introduction du vaccin.

C’est particulièrement pertinent pour les agents pathogènes pour lesquels les options thérapeutiques sont limitées en raison de résistances, comme la gonorrhée ou Shigella, ou dans les cas où les vaccins pourraient significativement réduire le recours aux antibiotiques.

Le rapport insiste aussi sur l’importance d’aligner la recherche sur les besoins des décideurs politiques, en intégrant notamment des analyses économiques et des données syndromiques, afin de produire des éléments de preuve à la fois pertinents et exploitables.

En ciblant les contextes à fort impact et en intégrant les enjeux de résistance aux antimicrobiens dans les stratégies d’investissement vaccinal, les responsables politiques peuvent prendre des décisions plus éclairées, maximiser les bénéfices pour la santé publique et contribuer à freiner la propagation des résistances.

6. Les décisions politiques nécessitent des données alignées avec la réalité des pratiques cliniques

Pour que les données sur les vaccins et la RAM influencent les politiques de santé, elles doivent être présentées de manière à refléter les modalités réelles de prescription des antibiotiques et d’organisation des soins. Dans de nombreux contextes – en particulier ceux où la capacité de diagnostic est limitée – les antibiotiques sont prescrits sur la base de symptômes (fièvre, diarrhée, etc.) plutôt que d’un diagnostic pathogène confirmé.

Le rapport recommande donc de présenter les données sur la RAM dans le cadre des syndromes cliniques, et non uniquement par agent pathogène. Cette approche permet d’éclairer les décisions tout en restant cohérente avec les protocoles de soins existants. Elle reconnaît aussi les contraintes concrètes des systèmes de santé, notamment la difficulté de mettre en œuvre des interventions ciblant des agents spécifiques dans des environnements à ressources limitées.

Enfin, intégrer des indicateurs de RAM dans les essais vaccinaux et renforcer les systèmes de surveillance permettra de produire des données exploitables, adaptées aux contextes nationaux et internationaux. En anticipant les besoins des décideurs et en concevant les études en conséquence, chercheurs et bailleurs peuvent limiter les risques d’inertie politique ou de retard de mise en œuvre, et faire en sorte que la pleine valeur de la vaccination pour la santé publique soit reconnue et mobilisée.

Davantage de Priya Joi

Recommandé pour vous