Une « nouvelle ère médicale » : 70 ans de vaccination contre la poliomyélite

Le 12 avril marque le 70ème anniversaire du premier vaccin contre la poliomyélite, une technologie qui a changé le monde.

- 9 mai 2025

- 11 min de lecture

- par Maya Prabhu

« Une VICTOIRE HISTORIQUE sur une MALADIE REDOUTABLE s’est déroulée de manière spectaculaire à l’université du Michigan », annonce la voix d’un présentateur sur un B-roll noir et blanc velouté. « Ici, les scientifiques inaugurent une NOUVELLE ÈRE MÉDICALE, avec le rapport monumental qui prouve que le vaccin de Jonas Salk contre la polio invalidante a été un SUCCÈS SENSATIONNEL. »

Nous étions le 12 avril 1955, et le rapport monumental auquel se référait le présentateur de News of the Day1 était les résultats d’essais à grande échelle sur le terrain du vaccin antipoliomyélitique de Jonas Salk, démontrant qu’il était « efficace à 80-90 % » dans la prévention de la poliomyélite paralytique.

Soixante-dix ans plus tard, cette dépêche semble pittoresquement hyperbolique. Mais sur le fond, le constat reste indiscutable.

Au cours de la première moitié du XXème siècle, la menace de la poliomyélite planait largement sur la population américaine, en particulier pendant la période estivale, lorsque les infections étaient à leur apogée. Dans les années 1930, le nombre le plus élevé de cas annuels avait dépassé les 15 000 cas, et à la fin des années 1940, le record annuel était de plus de 42 000 infections. L’été 1952 allait devenir le point culminant de la poliomyélite en Amérique. Au cours de cette année, près de 60 000 Américains ont contracté l’infection. Plus de 3 000 personnes y ont succombée, et 20 000 ont dû vivre avec une forme de paralysie.

Le vaccin de Jonas Salk a rapidement infléchi cette tendance vers un réel déclin et a presque instantanément transformé la nature de la période estivale américaine. En quelques années, il est apparu clairement que la vaccination contre la poliomyélite était en train de changer le monde entier.

Des étés hantés

Le virus de la poliomyélite est probablement très ancien. Une pièce d’art égyptien ancien, datant d’environ 1 400 avant notre ère semble représenter un homme paralysé par la poliomyélite ; sa jambe droite est raccourcie, molle, atrophiée ; son poids est supporté par une canne – mais pendant la plus grande partie de l’histoire, les épidémies de la maladie paralysante semblent avoir été rares et de faible ampleur. En revanche, vers la fin du XIXème siècle, ses caractéristiques épidémiologiques ont commencé à évoluer rapidement et de manière alarmante.

La première épidémie clairement répertoriée s’est produite dans le Vermont en 1894 et comportait 132 cas de « paralysie infantile ». En 1911, le record de taille d’une épidémie a été battu en Suède, où 3 840 personnes sont tombées malades dans le cadre d’une seule et même épidémie.

Puis, au cours de l’été 1916, la poliomyélite s’est abattue sur les États-Unis avec une virulence sans précédent. Au niveau national, 7 000 décès ont été enregistrés avant la fin de l’année. Dans la seule ville de New York, 8 900 cas ont été enregistrés, 2 400 personnes ont succombé à la maladie et de nombreuses autres ont été paralysées.

Le virus s’est déplacé rapidement. Un enfant souffrant d’un écoulement nasal ou d’un mal de gorge se retrouvait rapidement à se tordre et à transpirer dans son lit, secoué par des chocs électriques de douleur et des spasmes musculaires. La fièvre se calmait, mais dans les cas les plus graves, l’agent pathogène s’attaquait alors au système nerveux, provoquant la paralysie et parfois la mort. Bien que certains survivants aient retrouvé l’usage des parties du corps affectées, beaucoup n’ont jamais eu cette chance.

Les parents étaient terrifiés, les autorités sanitaires déployaient des tentatives désespérées. Le mécanisme de transmission était mal connu. Les terrains de jeux et les piscines se sont vidés, les cinémas ont fermé, les rues ont été nettoyées au jet d’eau par des agents sanitaires vêtus de blanc, et 72 000 chats2 ont été exterminés, au cas où ils y auraient été pour quelque chose.

Le vaccin de Jonas Salk a rapidement infléchi cette tendance vers un réel déclin et a presque instantanément transformé la nature de la période estivale américaine. En quelques années, il est apparu clairement que la vaccination contre la poliomyélite était en train de changer le monde entier.

La phobie à l’échelle nationale

Pendant des décennies, les étés américains ont été hantés par la crainte d’une nouvelle épidémie de grande ampleur. La guerre et la pandémie de grippe en 1918 ont attiré l’attention pendant un certain temps, mais au cours des décennies suivantes, l’ampleur des épidémies s’est accrue et le nombre de personnes vivant avec des séquelles visibles et invalidantes de la maladie s’est multiplié. En 1932, l’Amérique a élu l’une d’entre elles à la présidence : Franklin D. Roosevelt avait contracté le virus à l’âge de 39 ans et avait perdu l’usage de ses jambes du jour au lendemain. En 1952, une enquête menée auprès du public américain a révélé que seule l’annihilation nucléaire représentait une phobie nationale plus importante que la poliomyélite.

Et soudain, Jonas Salk

Jonas Salk, le fils aîné d’une famille juive de la classe ouvrière d’Harlem est, avait deux ans lorsque la première grande épidémie de poliomyélite a frappé la ville de New York.

Intelligent et conscient de ses capacités, Jonas Salk a passé son enfance à « attendre » – selon ses propres termes3 – de réaliser quelque chose de grand. Il est entré dans une école préparatoire à douze ans et a poursuivi ses études au sein de l’université de la ville à quinze ans. Déterminé à se rendre utile, il a envisagé de devenir avocat, mais sa mère estimait que ce n’est pas une bonne idée. Il a donc entrepris des études de médecine et est entré à la faculté de médecine de l’université de New York.

L’offre d’une bourse de recherche l’a fait passer des visites aux malades aux bancs de laboratoire, où il s’est passionné pour les possibilités d’utiliser des virus neutralisés pour stimuler l’immunité. À cette époque, il n’existait que trois vaccins contre les maladies virales – à savoir les vaccins contre la variole, la rage et la la fièvre jaune – et toutes reposaient sur des virus vivants modifiés, et donc sûrs, pour provoquer une réaction des anticorps.

La sagesse conventionnelle voulait que les alternatives neutralisées s’avèrent plus faibles que les vaccins à virus vivants atténués, et Jonas Salk espérait ébranler cette orthodoxie. Il a trouvé un poste de chercheur auprès de Thomas Francis, le nouveau président du département de bactériologie, qui l’a chargé d’étudier les possibilités d’inactivation – ou de neutralisation – du virus de la grippe.

Le temps est passé, Jonas Salk a repris ses études de médecine, obtenu son diplôme et débuté son internat à l’hôpital Mont Sinaï. Mais une nouvelle guerre faisait rage en Europe à laquelle les États-Unis ont participé à compter de 1941. Jonas Salk a écrit à son mentor Thomas Francis, qui travaillait désormais au sein de l’université du Michigan à Ann Arbor, pour lui demander une place dans son laboratoire.

Thomas Francis avait été chargé de mener les recherches pour un vaccin contre la grippe afin de protéger les troupes contre le type de dévastation que les forces armées avaient connu en 1918. Jonas Salk l’a rejoint et ils se sont mis au travail.

Les parents étaient terrifiés, les autorités sanitaires déployaient des tentatives désespérées. Le mécanisme de transmission était mal connu. Les terrains de jeux et les piscines se sont vidés, les cinémas ont fermé, les rues ont été nettoyées au jet d’eau par des agents sanitaires vêtus de blanc, et 72 000 chats ont été exterminés, au cas où ils y auraient été pour quelque chose.

En 1943, Thomas Francis et Jonas Salk étaient en mesure de tester leur vaccin candidat sur les soldats. Les résultats ont été impressionnants : une réduction de 75 % des cas de grippe dans le groupe vacciné. En 1945, l’armée a vacciné huit millions de soldats avec le vaccin que Jonas Salk avait contribué à mettre au point. Jonas, alors âgé de 31 ans, se faisait un nom, avec avidité et parfois au détriment de sa crédibilité5 auprès de ses pairs scientifiques.

Il avait toujours fait preuve d’ambition : « On ne peut qu’admirer l’ambition, surtout lorsqu’elle est associée à des capacités comme celles de cet homme », a déclaré Thomas Francis à son sujet. Il avait désormais envie d’indépendance. Il a quitté le Michigan pour s’installer dans la seule institution en mesure de lui offrir son propre laboratoire, l’université de Pittsburgh, sous-financée et peu réputée.

Il s’est alors intéressé aux adjuvants – ingrédients des vaccins susceptibles de stimuler une meilleure réponse immunitaire, ce qui permet de réduire la quantité de virus neutralisé dans le vaccin – pour les vaccins contre la grippe. Mais il ne disposait pas des sommes nécessaires pour mener à bien ses travaux, alors lorsque Harry Weaver, directeur de la Fondation nationale pour la paralysie infantile, est venu frapper à sa porte en 1948, Jonas Salk a prêté une oreille attentive6.

« Avis de recherche » : neutralisé ou vivant-atténué

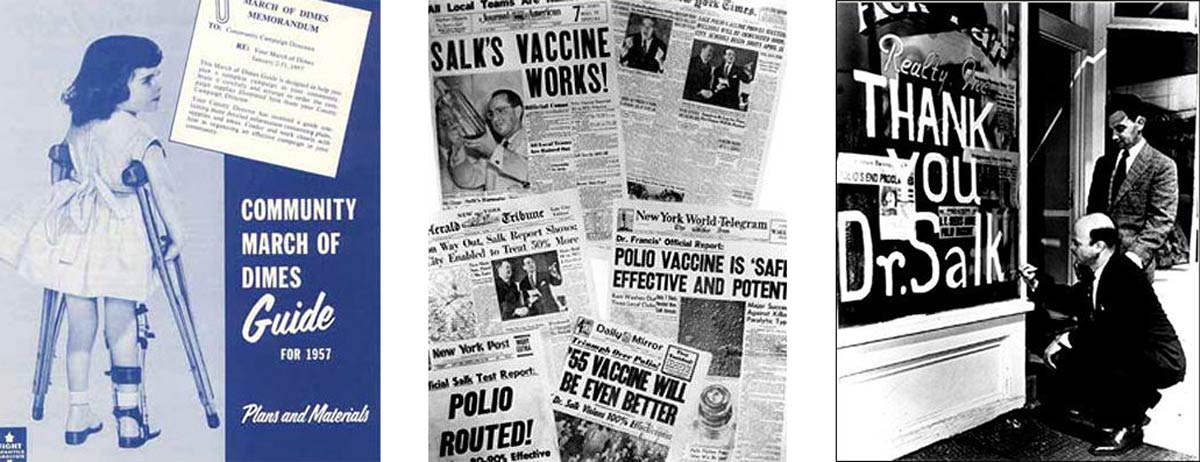

Fondée par Franklin D. Roosevelt, la Fondation nationale pour la paralysie infantile, mieux connue pour le succès phénoménal de la Campagne de collecte de fonds, la « Marche des dix sous » avait de l’argent, un profil public imposant et la prévention de la poliomyélite pour objectif.

Cela nécessiterait certainement un vaccin, mais avant même de pouvoir le mettre au point, les scientifiques avaient besoin de savoir combien de souches, ou types, de poliomyélite existaient. En 1948, Harry Weaver a rassemblé une équipe de choc composée de sommités de la poliomyélite, dont le brillant et acerbe Albert Sabin, pour travailler sur ce qui allait nécessairement devenir un projet de recherche à grande échelle, long et laborieux.

Jonas Salk n’avait jamais assisté à une conférence sur la poliomyélite et n’avait pas réellement sa place dans leurs rangs. Mais Harry Weaver a apprécié son imagination débordante : « Il voyait grand... il voulait avancer à pas de géant et non au ralenti », disait-il7. En effet, dès 1948, Jonas Salk promettait à Harry Weaver un vaccin dans les cinq ans.

Le projet s’est poursuivi, coûtant des millions de dollars et (malheureusement) la vie de dizaines de milliers de singes de laboratoire. En 1951, les chercheurs ont achevé leurs travaux et conclu qu’il existait trois souches de virus de la poliomyélite. Pendant ce temps, à Harvard, le célèbre scientifique John Enders avait résolu l’épineux problème de la culture in vitro de la poliomyélite, une prouesse qui lui a valu, ainsi qu’à ses collègues, le prix Nobel et qui a permis de lever un obstacle majeur à la production éventuelle d’un vaccin.

La course au vaccin était lancée. Trois scientifiques ont pris la tête du peloton. Albert Sabin et Hilary Koprowski, un scientifique des laboratoires Lederle, ont travaillé sur des candidats vivants-atténués, destinés à imiter au mieux sur le plan immunologique l’infection naturelle de la poliomyélite, tout en conservant leur innocuité. Quant à Jonas Salk, il a travaillé sur un candidat virus neutralisé.

Les journaux déclarent la polio « vaincue », les cloches des églises retentissent, les usines s’arrêtent. « C’était comme si une guerre avait pris fin », se souvient un observateur.

En 1951, les principaux scientifiques américains spécialistes de la polio se sont réunis lors d’une table ronde de la Fondation nationale, au cours de laquelle Hilary Koprowski a annoncé qu’il disposait d’un vaccin, basé sur le virus de la polio qui avait été transmis à des rats du coton afin de réduire ses risques de provoquer la maladie chez l’homme. Un collègue et lui-même l’avaient testé sur eux trois ans plus tôt, en buvant une soupe mixée de cerveau de rat broyé et de moelle épinière grouillant du virus de la polio modifié ; ils l’avaient testé sur vingt autres volontaires depuis lors. En l’espace de dix ans, le vaccin d’Hilary Koprowski sera utilisé sur quatre continents. Le vaccin vivant d’Albert Sabin, quant à lui, fera l’objet d’un essai à la fin de la décennie et, au cours des années 1960, deviendra la formulation la plus populaire.

Mais l’urgence était réelle. Les taux de la maladie grimpaient en flèche, et c’est le candidat de Jonas Salk qui approchait le plus rapidement l’utilisation. Son produit avait fait l’objet de premiers essais – sur des enfants qui possédaient déjà des anticorps antipoliomyélitiques à la suite d’une exposition naturelle, afin d’en limiter les effets néfastes – au milieu de l’année 19528, lors de cet été « noir ».

Il a bien fonctionné. En 1953, Jonas Salk avait la confiance d’un groupe de personnes influentes, parmi lesquelles le virologue Tom Rivers, qui déclarait « Si j’avais un enfant, je n’hésiterais pas une minute à lui inoculer ... le vaccin de Jonas Salk. »9 Parmi ses soutiens figuraient également les patrons de la Fondation nationale qui, par l’intermédiaire d’un nouveau Comité consultatif sur les vaccins, ont commencé à planifier l’essai du vaccin de Jonas Salk – « La plus grande expérience médicale jamais tentée », selon les termes de l’historien David Oshinsky en mars de la même année. Un groupe de 1,3 million d’enfants y ont participé.

Pour aller plus loin

Triomphe et tragédie

« Le vaccin fonctionne », peut-on lire dans le communiqué de presse publié le 12 avril 1955, après que Thomas Francis, de l’université du Michigan, a conclu son évaluation de l’essai : « Il est sûr, efficace et puissant. » Il n’était peut-être pas universellement aussi efficace qu’on le prétendait, puisque son efficacité contre la poliomyélite de type I se situait dans la fourchette inférieure de 60 à 70 %, mais il n’en demeurait pas moins que cette nouvelle technologie avait le pouvoir d’inverser la tendance de la polio. Les journaux déclarent la polio « vaincue », les cloches des églises retentissent, les usines s’arrêtent. « C’était comme si une guerre avait pris fin » se souvient un observateur.

Mais un revers se profilait à l’horizon. Le 27 avril, il a été découvert qu’un lot défectueux de vaccins, dont les normes de production s’écartaient des directives de Jonas Salk, avait été mis en circulation par les laboratoires Cutter, l’un des cinq fabricants chargés de la production du vaccin. Quelque 380 000 enfants ont reçu une dose défectueuse. 220 000 d’entre eux ont souffert d’un bref épisode de polio et se sont rétablis, et 164 ont été paralysés. Dix en sont morts.

Le déploiement s’est interrompu, les règles de production ont été rapidement révisées, de même que les normes relatives aux tests d’innocuité. « Les ajouts [au processus] se sont avérés remarquablement efficaces », écrit David Oshinsky. « Il n’y aura plus d’incidents du type Cutter. » Mais la tragédie avait fortement ébranlé la confiance du public, faisant chuter les taux d’adoption des vaccins. Selon Davis Oshinsky, sur les plus de 28 000 cas signalés en 1955, « la plupart ... auraient pu être évités. »

Le vaccin a plaidé en sa propre faveur : les taux de poliomyélite ont chuté parmi les personnes vaccinées. Entre-temps, des célébrités ont « rejoint le mouvement », à l’instar d’Elvis Presley. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure le fait qu’Elvis Presley ait reçu l’injection, en direct à l’antenne, devant 60 millions de téléspectateurs à la fin de l’année 1956, a fait la différence, mais les taux de vaccination chez les jeunes Américains ont fait un bond de 80 % au cours des six mois suivants. En septembre 1961, 77 % de la population âgée de moins de 40 ans avait reçu au moins une dose de vaccin. Cette année-là, le nombre de cas de polio était passé sous la barre des 1 000 pour la première fois depuis 1900.

Avec l’arrivée de nouveaux vaccins dans l’arsenal immunitaire, les taux de la maladie continueront à baisser. En 1979, les États-Unis ont enregistré leur dernier cas de poliovirus sauvage.

La fin du jeu

Pays après pays, le reste du monde a largement suivi.

En 1980, 50 000 cas étaient encore signalés dans le monde. Mais depuis 1988, date à laquelle l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite a été lancée, les taux de la maladie ont diminué de plus de 99 %. Le virus de type sauvage est uniquement endémique au Pakistan et en Afghanistan. L’association de vaccins contre la poliomyélite neutralisés et vivants-atténués aide le monde à se rapprocher de l’éradication.

Des progrès monumentaux ont été accomplis dans la lutte contre la poliomyélite au cours des 70 dernières années. Grâce au vaccin de Jonas Salk et à d’autres qui ont suivi, nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle ère médicale : un monde sans cette effroyable maladie. Si la polio est éradiquée, ce ne sera que la deuxième maladie humaine à l’être, après la variole. Ce serait réellement une victoire historique.

2 Une grande partie de la description de l’été 1916 est tirée du livre de Charlotte DeCroes Jacobs, Jonas Salk: A Life (Jonas Salk : une vie)

3 Citation du livre de Charlotte DeCroes Jacob

4 Il est assez curieux de constater que le précurseur de cet essai sur les humains était un essai mené sur les détenus d’un « hôpital pour personnes aliénées ». Ce n’est qu’après les procès de Nuremberg que les sujets de recherche humains seront protégés par des principes conformes à l’éthique en matière de recherche.

5 La rédaction d’articles dans la presse populaire et les consultations rémunérées pour des sociétés pharmaceutiques n’étaient pas des comportements habituels chez les chercheurs universitaires.

7 Ibid.

8 Pour en savoir plus, consultez l’ouvrage de David M. Oshinsky, Polio: An American Story (Polio : une histoire américaine)

9 Ibid.