Vaccin contre la coqueluche : récit d’une panique nationale dans les années 1970

En 1974, une petite étude britannique, méthodologiquement fragile, a suggéré un lien entre le vaccin contre la coqueluche et des troubles neurologiques. Il s’ensuivit une panique nationale et des épidémies qui ont coûté la vie à plus de 30 enfants. Les répercussions s’en font encore sentir aujourd’hui.

- 31 octobre 2025

- 17 min de lecture

- par Maya Prabhu

En janvier 1974, au début terne d’une année morose pour le Royaume-Uni, une petite étude fut publiée dans une revue médicale.

Il s’agissait d’une série de cas portant sur 35 enfants suivis sur une période de onze ans à l’hôpital pédiatrique Great Ormond Street à Londres [1]. Tous présentaient de graves troubles neurologiques, de nature variable. Quatre enfants ont finalement récupéré ; deux sont décédés. La plupart ont survécu avec des déficits intellectuels, une épilepsie, ou les deux.

Ce qui avait poussé les auteurs du rapport à analyser ces cas ensemble était que tous ces enfants avaient présenté au moins certains symptômes neurologiques peu après avoir reçu une dose du vaccin contre la coqueluche, ou pertussis vaccin.

Ils reconnaissaient que des coïncidences temporelles avec « des événements tels que la poussée dentaire ou l’inoculation » sont susceptibles d’apparaître dans tout cas de maladie infantile – car presque tous les enfants, malades ou non, reçoivent plusieurs vaccinations pendant la petite enfance. Ils ont également constaté que 12 des enfants avaient montré des signes de vulnérabilité, notamment des convulsions, avant la vaccination.

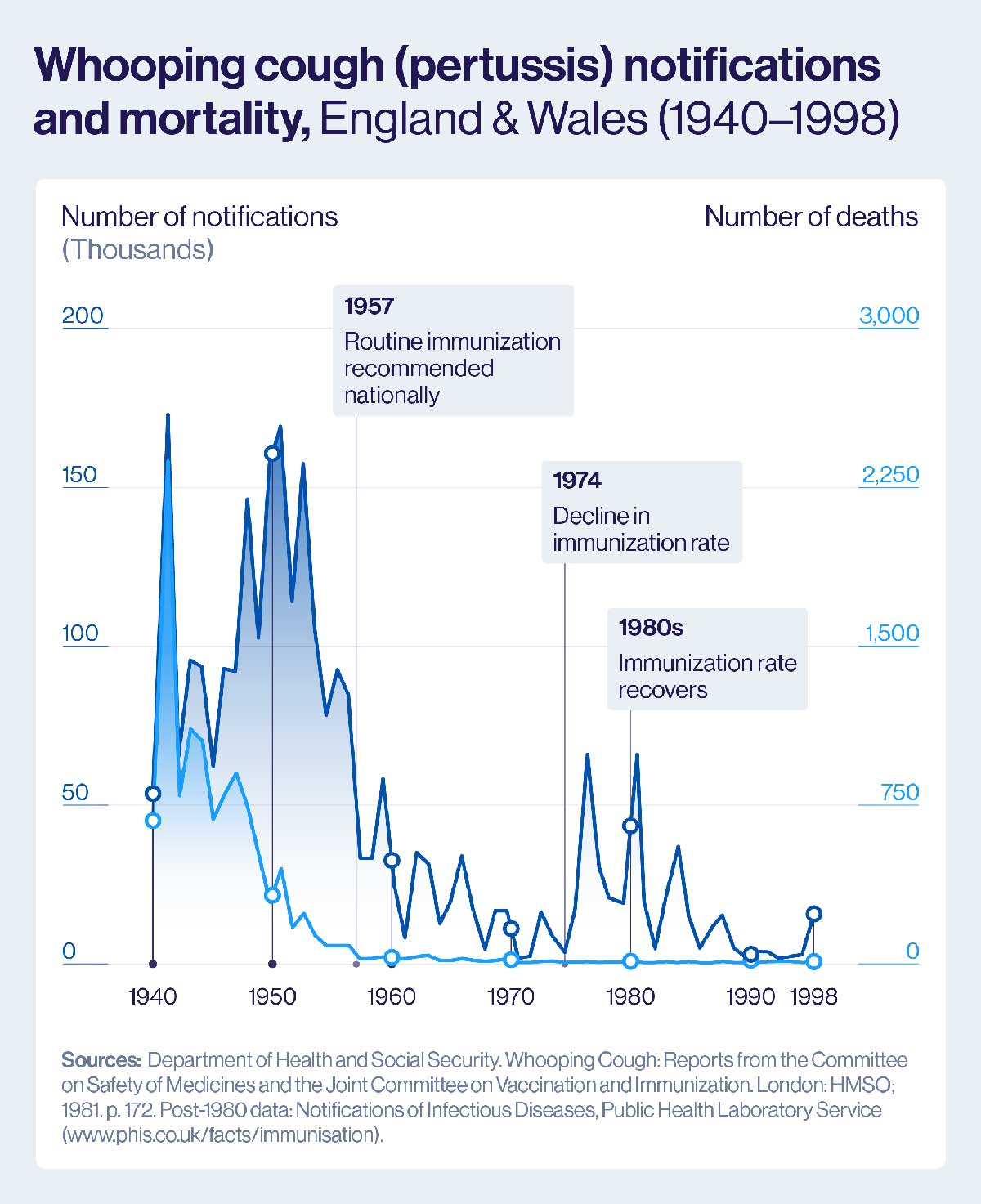

Les taux de vaccination contre la coqueluche au Royaume-Uni se sont effondrés rapidement : en 1978, seulement 30% des enfants étaient protégés, et dans certaines zones la couverture était tombée à 9%. Une épidémie était prévisible ; trois sont survenues.

Pourtant, les chercheurs ont conclu que, dans au moins ces 35 cas, le lien entre la vaccination et les lésions neurologiques était probablement causal.

Dans la presse et à la télévision, l’affaire a explosé.

Environ 80% des enfants britanniques avaient reçu un vaccin désormais associé à des lésions cérébrales potentielle : l’inquiétude était généralisée. Des parents convaincus que les handicaps de leurs enfants avaient été provoqués par le vaccin se sont regroupés pour former l’Association of Parents of Vaccine-Damaged Children, afin de réclamer des indemnisations [2].

Dans l’imaginaire public, la menace qu’ils exprimaient – les risques supposés de la vaccination – ne trouvait qu'un faible contrepoids : le danger de la maladie non contrôlée avait été largement oublié.

Après environ deux décennies de vaccination systématique contre la coqueluche (généralement dans le vaccin DPT contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos), les cas avaient chuté au Royaume-Uni, comme dans une grande partie du monde industrialisé. Peu de gens reconnaissaient encore le son caractéristique [3] d’un enfant cherchant désespérément son souffle [4], et peu se souvenaient de la fréquence [5] avec laquelle ce son annonçait une perte tragique.

Les taux de vaccination contre la coqueluche se sont rapidement effondrés : en 1978, seuls 30% des enfants britanniques étaient protégés, et dans certaines zones la couverture avait chuté jusqu’à 9%. Une épidémie avait été annoncée ; trois ont effectivement eu lieu.

La première, et la plus sévère, s’est produite entre 1977 et 1979. À son terme, plus de 102 500 cas de coqueluche avaient été signalés, et environ 36 enfants – pour la plupart des bébés – étaient morts.

La panique autour du vaccin contre la coqueluche était-elle justifiée ?

En un mot : non.

Les voix publiques qui conseillaient aux parents inquiets que le vaccin était « utile » – protecteur, peu risqué [6] et, de manière décisive, moins risqué que ne pas vacciner – allaient être confortées par une série d’études publiées au cours de la décennie et demie suivante.

Pourtant, il fallut du temps pour que des données définitives émergent. En réalité, la première grande étude épidémiologique d’envergure suggérait un lien modeste [7] entre le vaccin contre la coqueluche et les maladies neurologiques.

Menée entre 1976 et 1979, la National Childhood Encephalopathy Study (NCES) a examiné 1 000 enfants admis à l’hôpital pour une atteinte du système nerveux central. Seuls 35 de ces 1 000 enfants avaient reçu l’antigène coquelucheux dans les sept jours précédant l’apparition des symptômes.

La nouvelle analyse des anciennes données de la NCES et trois études récentes, de grande ampleur et contrôlées, n’ont révélé « aucune preuve d’une relation causale entre le vaccin contre la coqueluche et une maladie neurologique permanente », écrivait Cherry. « Le problème majeur a été l’incapacité des observateurs à distinguer les séquences des conséquences. Les deux ne sont pas synonymes. »

Les chercheurs ont apparié les enfants hospitalisés à des enfants témoins, analysé les données et estimé le risque : un cas d'encéphalopathie aiguë pour 110 000 vaccinations, et des séquelles durables à raison d’un cas pour 310 000 vaccinations.

Selon ces chiffres, le danger était bien plus faible que ce qu’avaient avancé les opposants au vaccin, et suffisamment faible pour confirmer la recommandation du ministère de la Santé en faveur de la vaccination contre la coqueluche. Mais plusieurs études ultérieures, respectées – y compris une réanalyse des données originales de la NCES [8] – ont montré que même ce risque infime était surestimé.

En 1990, John D. Cherry, un professeur de maladies infectieuses pédiatriques très respecté [9], estima que les preuves étaient suffisantes. Il publia un éditorial dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) affirmant que « l’encéphalopathie due au vaccin contre la coqueluche » était un mythe.

La nouvelle analyse des anciennes données de la NCES et trois études récentes, de grande ampleur et contrôlées, n’ont révélé « aucune preuve d’une relation causale entre le vaccin contre la coqueluche et une maladie neurologique permanente », écrivait Cherry.

« Le problème majeur a été l’incapacité des observateurs à distinguer les séquences des conséquences. Les deux ne sont pas synonymes. » Les années suivantes ont confirmé ses conclusions. [10]

Mais le mal était fait. Bien que les taux de vaccination contre la coqueluche au Royaume-Uni aient retrouvé 92 % en 1992, des centaines de milliers d’enfants avaient, entre-temps, traversé leurs années les plus vulnérables sous-protégés. Plusieurs dizaines sont morts inutilement.

Comme Cherry l’avait anticipé avec une lucidité amère, les termes du débat public sur les vaccins, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, avaient été durablement transformés.

Un vote de défiance mal placé ?

Les vaccins sont des produits biologiques conçus avec une finalité biomédicale et épidémiologique, mais les décisions liées à la vaccination ne sont jamais uniquement, et souvent pas principalement, des questions biomédicales ou épidémiologiques.

S’ils pensaient protéger leurs enfants, les parents qui ont renoncé à la vaccination contre la coqueluche au milieu des années 1970 s’étaient trompés. Mais leur inquiétude – comme la plupart des poussées d’anxiété collective – était compréhensible.

Pour commencer, le vaccin anticoquelucheux à germes entiers est, selon les standards vaccinaux, un vaccin « robuste ».

Les vaccins diffèrent les uns des autres parce que les agents pathogènes dont ils s’inspirent, ou qu’ils utilisent pour déclencher une protection, diffèrent aussi. La bactérie Bordetella pertussis provoque la maladie en libérant plusieurs toxines exogènes et endogènes. Aujourd’hui encore, les vaccins contre la coqueluche les plus efficaces utilisent à la fois une version entière inactivée de la bactérie, et ses toxines neutralisées, pour stimuler une réponse immunitaire.

Cette réaction est sûre, mais parfois désagréable. Fièvre, douleur et gonflement local sont fréquents. Des fièvres élevées surviennent dans une petite minorité de cas. Des fièvres assez fortes pour entraîner des convulsions fébriles sont rares, mais possibles.

Demander au parent d’un enfant épileptique, par exemple, d’accepter que, malgré la coïncidence temporelle, la réaction de l’enfant au vaccin n’a rien à voir avec le trouble épileptique qui s’est manifesté ensuite, exige autant de confiance que de preuves scientifiques.

Bien que les taux de vaccination contre la coqueluche au Royaume-Uni soient remontés pour atteindre 92% en 1992, des centaines de milliers d’enfants avaient entre-temps traversé leurs années les plus vulnérables sans protection suffisante. Plusieurs dizaines sont morts inutilement.

La confiance dans les autorités publiques est une question politique. Au Royaume-Uni en 1974, la confiance – comme l’approvisionnement en électricité – manquait.

L’année a commencé dans l’obscurité. Une crise pétrolière mondiale et des grèves de mineurs de charbon dans le pays ont poussé un gouvernement conservateur pris de court à instaurer des restrictions d’électricité. Une semaine de travail de trois jours a été annoncée en décembre 1973 : dès le début de la nouvelle année, les entreprises devaient fermer leurs portes et éteindre les lumières pour le reste de la semaine.

Les rues commerçantes étaient désertes, l’économie en récession, le chômage élevé, et les attentats de l’IRA frappaient régulièrement le territoire britannique.

En février, des élections générales ont abouti à un parlement sans majorité. S’ensuivirent un certain flottement politique, un été maussade et pluvieux, puis une seconde élection générale la même année.

Le pays semblait, en somme, toucher le fond d’une vague. À l’autre bout du monde, dans ce qui avait été la périphérie de l’empire britannique, Idi Amin, président de l’Ouganda, appelait ses concitoyens à faire des dons en argent et en légumes pour « sauver la Grande-Bretagne » et « aider leurs anciens maîtres coloniaux ».

Qui sait mieux que qui ?

Savoir si les institutions publiques britanniques auraient été capables, à ce moment-là, d’enrayer rapidement et fermement une chute de confiance dans le vaccin contre la coqueluche relève en partie de la spéculation, car elles ont à peine essayé.

« Bien que le Joint Committee on Vaccination and Immunization se soit réuni et ait confirmé la valeur du vaccin [11], le gouvernement (reflétant un climat général d’incertitude) n’a lancé aucune campagne majeure pour restaurer la confiance du public », écrit Jeffrey P. Baker dans son essai de 2003 sur la crise.

Même le corps médical ne s’est pas rangé derrière l’avis du JCVI. Certains médecins avaient adopté une position militante contre le vaccin anticoquelucheux – notamment le médecin-épidémiologiste Gordon Stewart, qui fit campagne aux côtés de l’Association of Parents of Vaccine-Damaged Children.

Mais même au sein de la masse plus silencieuse de ses collègues, l’opinion s’était fracturée [12]. Un sondage réalisé en 1977 par le Times de Londres révélait que 47 généralistes sur 97 ne recommandaient pas le vaccin contre la coqueluche, sauf si le parent le demandait expressément.

Au même moment, l’autorité traditionnellement incontestée du médecin de famille était remise en cause. Aux États-Unis, où une controverse similaire autour du vaccin anticoquelucheux a pris de l’ampleur dans les années 1980, et au Royaume-Uni [13], le mouvement féministe trouvait de nouveaux moyens d’exprimer la marginalisation systémique des femmes dans le système de santé [14].

Un corps médical majoritairement masculin avait monopolisé des connaissances susceptibles d’émanciper les femmes et, ce faisant, les avait souvent trahies : expériences féminines minimisées, données pertinentes retenues, et, dans un scandale resté brûlant dans les mémoires, prescriptions catastrophiques.

Dans les années 1950 et 1960, la thalidomide, alors commercialisée comme traitement contre les nausées matinales et administrée à des femmes enceintes principalement en Europe, avait entraîné la mort d’environ 10 000 bébés et la naissance de milliers d’autres gravement handicapés.

À mesure que l’« informed medical consumerism » devenait un principe central du mouvement américain pour la santé des femmes, il fournissait aussi un langage à un autre petit groupe, de plus en plus influent : les parents critiques des vaccins [15].

« Les mères, qui sont principalement responsables d’emmener les enfants chez le médecin et de les tenir pendant les injections, doivent cesser d’être intimidées par les médecins », écrivait Barbara Loe Fisher en 1983. « Nous devons nous informer sur les vaccins, commencer à poser des questions et exiger des réponses. » Un an plus tôt, inspirée par un reportage télévisé sensationnaliste intitulé DPT: Vaccine Roulette, elle avait fondé un groupe appelé Dissatisfied Parents Together – DPT pour faire court.

Comme l’Association of Parents of Vaccine-Damaged Children au Royaume-Uni, DPT ne se déclarait pas frontalement opposé à la vaccination, mais militait pour des « vaccins plus sûrs », plus d’informations pour les parents, davantage de recherches sur les effets indésirables et une indemnisation des familles d’enfants lésés.

Mais ils ont aussi attiré l’attention des médias sur parent après parent affirmant que la vaccination était responsable du handicap de leur enfant, contribuant à nourrir l’inquiétude et à entretenir la confusion entre corrélation et causalité que Cherry qualifierait en 1990 de « nouvelle tragédie nationale ».

En 1984, leur campagne contribuait déjà à étouffer le programme de vaccination contre la coqueluche à sa source.

Ranimation par le marché aux États-Unis

Aux États-Unis, la controverse autour du vaccin contre la coqueluche n’a jamais entraîné l’effondrement radical des taux de vaccination observé au Royaume-Uni. Elle a cependant déclenché une avalanche de litiges.

Des poursuites liées à des cas présumés d’effets indésirables du vaccin anticoquelucheux ont visé les fabricants — les entreprises pharmaceutiques. En 1984, deux producteurs américains sur trois avaient abandonné la fabrication du vaccin DTP ; il ne restait plus qu’un seul distributeur. En décembre de la même année, le United States Public Health Service (USPHS) a averti de pénuries imminentes.

Les dépenses publiques avaient jusqu’alors soutenu le succès de la vaccination aux États-Unis, et elles devraient le faire à nouveau. En 1986, Ronald Reagan a promulgué le National Childhood Vaccine Injury Compensation Act, qui a établi un programme d’indemnisation sans faute pour les lésions présumées liées aux vaccins [16].

Pour ses objectifs immédiats, la stratégie a fonctionné : la pression sur les fabricants a diminué, et l’étranglement de l’approvisionnement s’est desserré. Mais des complications couvaient.

Le principe n’était pas en cause : l’argument en faveur d’une compensation financière des torts potentiellement causés par la vaccination était solide [17] : la vaccination sert un objectif collectif autant qu’individuel, et il est logique que les coûts liés à un dommage survenu dans ce cadre soient assumés collectivement.

Au Royaume-Uni, ce principe moral avait été acquis en 1977, selon l’historien Gareth Millward, lorsque le Cabinet, cherchant à restaurer la confiance dans le programme de vaccination, avait accepté l’idée d’indemniser les victimes d’effets indésirables liés aux vaccins. Le Vaccine Damage Payments Act 1979, ainsi que les premières indemnisations [18] qui en ont découlé, ont suivi quelques années plus tard.

La difficulté, en revanche, résidait dans le mécanisme d’arbitrage [19]. Dans son éditorial de 1990, John D. Cherry écrivait que le programme américain d’indemnisation des dommages vaccinaux « a légitimé des idées sur la causalité issues de groupes d’intérêts particuliers et de médecins non formés à l’épidémiologie.

« Des précédents non scientifiques ont été établis concernant ce qui est ou n’est pas une lésion liée à un vaccin. »

En d’autres termes, le « tribunal des vaccins » créait une structure parallèle d’évaluation guidée avant tout par la réputation et, en fin de compte, par des considérations financières, plutôt que par le profil réel de sécurité et d’efficacité d’un vaccin donné.

De fait, selon le site de la Health Resources and Services Administration, « environ 60 % de toutes les indemnisations versées par le VICP résultent d’un règlement négocié entre les parties dans lequel le HHS n’a pas conclu, à la lumière des preuves, que le ou les vaccins en cause avaient causé la lésion alléguée. »

Où cela mènerait-il ? Dans le cas de la controverse américaine sur la coqueluche, Cherry entrevoyait la fin de cette « folie nationale » seulement grâce à un changement de vaccin : « non pas pour prévenir des problèmes inexistants comme “l’encéphalopathie liée au vaccin anticoquelucheux”, mais pour réduire les nombreuses réactions inquiétantes. »

Les fortes fièvres, pleurs et convulsions qui « surviennent avec les vaccins anticoquelucheux à germes entiers disponibles actuellement » ne constituaient pas un risque [20] pour la santé neurologique des enfants. Mais ils avaient manifestement des conséquences potentiellement graves pour la santé du système vaccinal dans son ensemble.

Pour aller plus loin

Le vaccin le plus « doux » est-il le meilleur ?

La phase aiguë de la crise s’est apaisée sans changement de vaccin. L’industrie américaine avait obtenu sa protection juridique ; le Royaume-Uni avait son vaccin anticoquelucheux.

En décembre 1977, alors que les nouveaux cas déclarés de coqueluche atteignaient 1 200 par semaine, la presse britannique rapportait qu’un afflux de demandes pour le vaccin anticoquelucheux avait conduit à une pénurie nationale.

The Times citait un responsable du Department of Health expliquant que les parents qui avaient refusé la composante coqueluche du vaccin triple lorsque leurs enfants étaient plus jeunes « se rendent maintenant compte que leurs enfants ne sont pas protégés ».

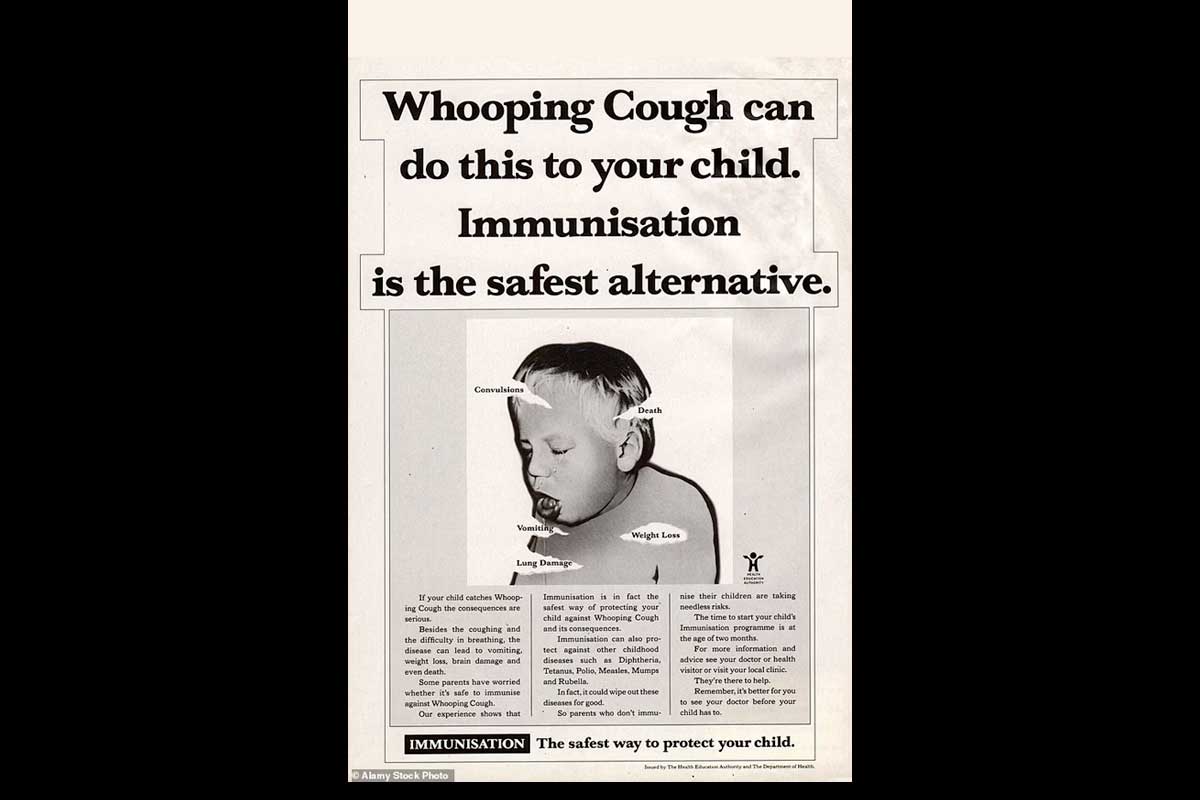

Dans la perspective d’une deuxième épidémie – qui arriva finalement en 1982 – le gouvernement changea de stratégie, préparant une grande campagne de vaccination accompagnée d’une offensive de communication.

« La vaccination protège », proclamait une publicité du Department of Health and Social Security dans un journal, illustrée par une jeune mère serrant son enfant dans ses bras. En 1982, le palais fit savoir que le bébé Prince William avait reçu son vaccin DTP. Les taux de vaccination anticoquelucheuse remontèrent progressivement dans les années 1980 et 1990 et, en conséquence, les cas de coqueluche diminuèrent.

Pourtant, le vaccin à germes entiers était sorti affaibli de la crise. La plupart des pays à revenu élevé – à commencer par le Japon en 1981 [21] – dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont fini par passer à une autre forme de vaccin anticoquelucheux lorsque celle-ci devint disponible.

Les nouveaux vaccins étaient acellulaires plutôt qu’à germes entiers : ils contenaient quelques antigènes sélectionnés plutôt que l’ensemble de la bactérie. Cela donna naissance aux acronymes DTaP (le vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche acellulaire) et DTwP (diphtérie-tétanos-coqueluche à germes entiers).

Le premier vaccin acellulaire, développé par Yuji Sato dans les années 1970, contenait uniquement la toxine pertussique (PT) et l’hémagglutinine filamenteuse (FHA), éliminant les lipopolysaccharides et endotoxines réactogènes présents dans le vaccin à germes entiers.

Les essais montrèrent que ces vaccins – intégrés ensuite dans le vaccin combiné sous forme de DTaP – étaient effectivement mieux tolérés.

« L’histoire pourrait s’arrêter là, sauf que dans les pays utilisant le DTaP on observe désormais une résurgence des cas de coqueluche, avec un pic caractéristique tous les 2-5 ans comme à l’ère pré-vaccinale », écrivait Nicolas Fanget dans Nature en 2020.

Depuis les années 1990, le compromis est devenu plus clair : le DTaP provoque moins d’effets secondaires douloureux que le DTwP, mais il est aussi un peu moins efficace. « Depuis 1997, la politique de vaccination par DTaP a créé une cohorte de personnes (dont le nombre augmente chaque année) plus susceptibles de contracter à plusieurs reprises une coqueluche clinique que les enfants vaccinés par DTwP », écrivait James D. Cherry.

Mais un vaccin mieux toléré est-il un meilleur vaccin ? Ce compromis d’efficacité a-t-il permis de protéger les programmes de vaccination fondés sur la preuve scientifique contre des crises de confiance inutiles ?

Eh bien, non [22].

[1] Kulenkampff M, Schwartzman JS, Wilson J. Neurological complications of pertussis inoculation Archives of Disease in Childhood 1974;49:46-49.

[2] Lire davantage sur leur campagne pour l’indemnisation des dommages vaccinales : Millward G. A Disability Act? The Vaccine Damage Payments Act 1979 and the British Government's Response to the Pertussis Vaccine Scare. Social History of Medicine. 2017 May;30(2):429-447. doi: 10.1093/shm/hkv140. Epub 2016 Aug 4. PMID: 28473731; PMCID: PMC5410922.

[3] « Nous prélevions des échantillons à la lumière des lampes à pétrole, auprès d’enfants toussant et s’étranglant. Nous avons vu ce que la maladie pouvait faire », racontait la scientifique Grace Eldering, se souvenant des recherches des années 1930 qui ont conduit au premier vaccin anticoquelucheux largement utilisé.

[4] « La coqueluche ? Qui a déjà entendu parler de la coqueluche ? […] Je ne réalisais pas à quel point cela pouvait être grave », racontait Karen Pfeffer, mère de 22 ans, au Washington Post en 1975, après que son enfant a contracté une forme presque fatale de la maladie. Citation dans Elena Conis, « A Mother’s Responsibility… », Bulletin of the History of Medicine, automne 2013.

[5] En 1900, la mortalité infantile liée à la coqueluche aux États-Unis était de 4,5 décès pour 1 000, tombant à 0,003 décès pour 1 000 en 1974. Entre 1921 et 1930, 44 000 décès en Angleterre et au pays de Galles ont été attribués à la coqueluche – soit en moyenne 4 400 par an. Dans les années 1940, on comptait encore 1 000 décès par an. En 1957, année où le vaccin fut introduit à l’échelle nationale, ce chiffre chuta à 100. En 1974, seuls 13 décès dus à la coqueluche furent enregistrés.

[6] Les essais déterminants du Medical Research Council dans les années 1940 ont apporté une base probante solide à cette affirmation.

[7] À titre de comparaison, le risque, au cours d’une vie, d’être frappé par la foudre est estimé à environ 1 sur 3 000.

[8] MacRae KD. “Epidemiology, encephalopathy, and pertussis vaccine”. In: FEMS Symposium pertussis. Proceedings of the Conference Organized by the Society of Microbiology and Epidemiology of the GDR. 22 avril 1988.

[9] Alors au sein du département médical de l'UCLA, Cherry a, selon toute vraisemblance, (co)écrit l’ouvrage de référence sur les infections de l’enfant.

[10] D’autres études n’ont pas mis en évidence de lien causal entre le vaccin et des lésions cérébrales. Une étude canadienne de 2004 examinant sept cas d’encéphalopathie survenus dans la semaine suivant la vaccination a trouvé « une cause plus probable… dans chaque cas ». Une étude rétrospective de 2006 portant sur plus de 2 millions d’enfants a conclu que « les vaccins DTP et ROR n’étaient pas associés à un risque accru d’encéphalopathie après vaccination ». Selon une étude de 2011 portant sur 246 cas pédiatriques d’encéphalite en Californie sur dix ans, « aucune association entre les vaccinations recommandées et un développement ultérieur d’encéphalite n’a été observée ».

[11] « En 1974, il a été recommandé de continuer à proposer le vaccin contre la coqueluche dans le cadre du vaccin triple avec diphtérie et tétanos. Les données supplémentaires recueillies sur la prévalence de la coqueluche et l’incidence des réactions indésirables n’ont montré aucune raison de changer cette politique ; le danger de la coqueluche demeure plus important que celui de la vaccination », indiquait la déclaration du JCVI, publiée dans le British Medical Journal en 1975.

[12] « Monsieur, il doit être très difficile pour les médecins comme pour les parents de se faire une opinion sur les risques de la vaccination contre la coqueluche quand des chiffres aussi divergents circulent… En tant que clinicien ayant constaté l’effet de cette maladie prolongée et invalidante sur les enfants et leurs parents, je salue l’avis du JCVI […] selon lequel le bénéfice de la vaccination dépasse les risques, et j’encouragerais — sans l’imposer — d’autres à suivre cette recommandation », écrivait le pédiatre consultant James Appleyard dans une lettre au rédacteur du Times en 1981.

[13] D’après Lesley Doyal, les années 1970 au Royaume-Uni ont été « une période de prise de conscience croissante que certaines formes de savoir auparavant monopolisées par les médecins étaient potentiellement d’une immense valeur pour les femmes — par exemple, la connaissance du fonctionnement de notre corps ». Citation dans l’article de Zoe Strimpel, « Spare Rib, The British Women’s Health Movement and the Empowerment of Misery ».

[14] L’article de 2013 d’Elena Conis, « A Mother’s Responsibility : Women, Medicine, and the Rise of Contemporary Vaccine Skepticism in the United States », est vivement recommandé.

[15] Conis, encore.

[16] Entre 1986 et mai 2023, le NVICP a versé un total de 4,6 milliards de dollars.

[17] L’autrice de ces lignes, qui considère que toute maladie et tout handicap relèvent de la responsabilité collective, n’a guère besoin d’être convaincue.

[18] Les montants étaient relativement modestes : 10 000 £ ont été versés à chacun de 349 enfants en 1979, puis à 255 autres en 1980, avant que le nombre de demandes ne diminue.

[19] Cherry écrivait spécifiquement à propos des États-Unis, mais l’analyse valait aussi pour le Royaume-Uni. « Le Dr Gerard Vaughan, ministre de la Santé, a souligné que les chiffres concernant les paiements pour dommages vaccinaux, fondés sur un jugement rétrospectif et sur la balance des probabilités, ne pouvaient pas être considérés comme une évaluation précise du risque de dommages permanents », rapportait le Times en 1981.

[20] Dans un article publié en 2019 dans le Journal of the Pediatric Infectious Disease Society, Cherry a réaffirmé : « Les résultats de plusieurs études contrôlées menées entre 1979 et 2004 ont montré qu’il n’existait aucun risque de maladie neurologique grave après les vaccinations DTwP. Shields (neurologue pédiatrique) et moi-même avons noté que ce qui était qualifié d'encéphalopathie post-vaccinale n'était pas un événement de type encéphalite, mais plutôt la première crise, ou les premières crises, d'une épilepsie infantile. »

[21] Le Japon avait traversé sa propre controverse autour du vaccin anti-coquelucheux dans les années 1970, suspendant son programme de vaccination en 1975 et affrontant une épidémie meurtrière à la fin de la décennie. Mais ici, une porte de sortie était déjà proche : le vaccin acellulaire du chercheur Yuji Sato, performant dès les essais des années 1970, fut approuvé nationalement en 1981.

[22] La politique anti-vaccinale contemporaine puise directement dans l'activisme critique des années 1970. Dissatisfied Parents Together (DPT) est devenue le National Vaccine Information Center, un groupe accusé à plusieurs reprises de diffuser de la désinformation.