Vaccins : que contiennent-ils réellement et comment sait-on qu’ils sont sans danger ?

Les vaccins ne se composent pas uniquement des antigènes qui entraînent notre système immunitaire. Des adjuvants aux conservateurs, chaque ingrédient a une fonction – et des décennies de recherche en confirment l’innocuité.

- 22 septembre 2025

- 9 min de lecture

- par Linda Geddes

Les vaccins contiennent plus que les principes actifs qui nous protègent contre les maladies.

Ils renferment aussi de faibles quantités d’autres substances, nécessaires pour qu’ils restent sûrs, stables et efficaces. Nombre de ces ingrédients existent déjà naturellement dans notre organisme, et tous ont été soumis à des tests rigoureux démontrant qu’ils sont sans danger aux doses utilisées.

Il arrive très rarement que certaines personnes développent une réaction allergique sévère à un ingrédient, même présent à l’état de traces – comme des résidus de protéines d’œuf ou d’antibiotiques utilisés lors de la fabrication de certains vaccins.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la vaccination est toujours réalisée sous supervision médicale. Pour la grande majorité des individus, cependant, les vaccins constituent un moyen sûr et hautement efficace de se protéger contre les maladies graves.

Voici les ingrédients que l’on retrouve dans les vaccins, la raison de leur présence et ce que disent les recherches sur leur sécurité.

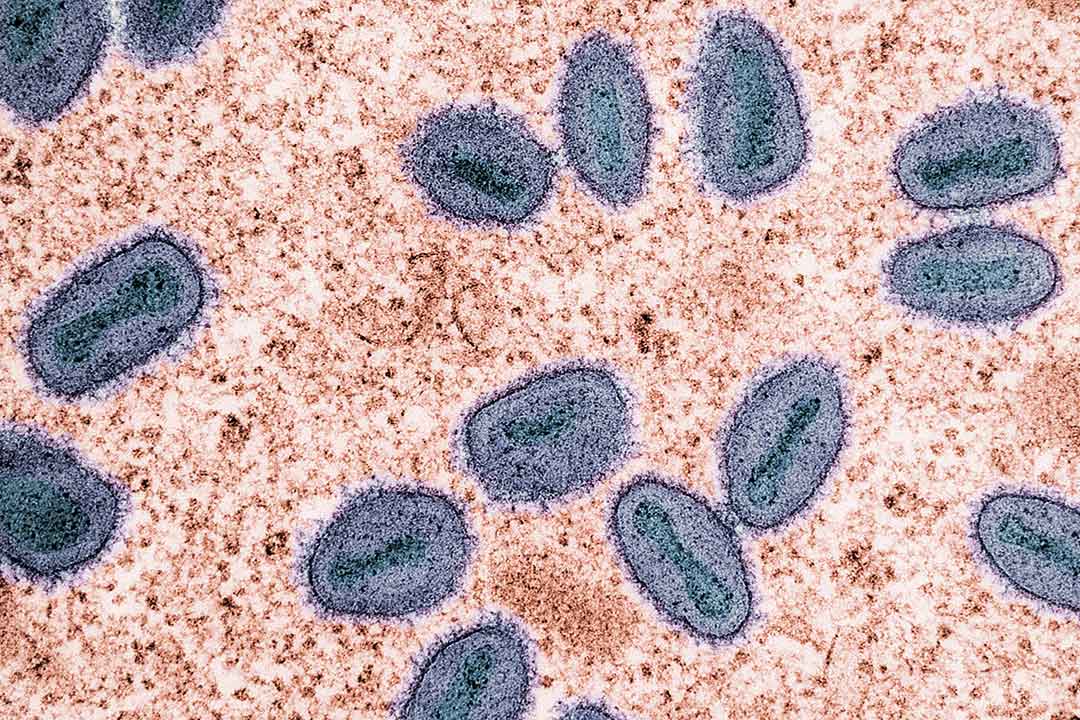

Antigènes

Les antigènes sont les substances qui apprennent à votre système immunitaire à reconnaître les agents pathogènes responsables de maladies, vous protégeant ainsi de futures expositions sans vous faire courir le risque d’une infection complète. Ils peuvent prendre la forme d’un virus ou d’une bactérie affaiblie, incapable de se répliquer ou de provoquer la maladie, d’un fragment de l’un de ces agents pathogènes, ou encore d’instructions génétiques permettant à vos propres cellules de produire ce fragment en toute sécurité.

Comment sait-on que ces composants des vaccins sont sûrs ?

Avant d’être administrés à l’humain, les antigènes sont d’abord testés en laboratoire et sur l’animal pour vérifier leur efficacité et leur innocuité. Ils font ensuite l’objet d’essais de sécurité sur un petit groupe de volontaires, puis d’essais cliniques à grande échelle impliquant des dizaines de milliers de personnes, où leur efficacité et leur tolérance sont suivies de près. Ces études obéissent à des normes réglementaires très strictes.

Une fois qu’un vaccin est homologué, les autorités de régulation indépendantes continuent de surveiller les effets indésirables grâce à des systèmes de suivi nationaux et internationaux. Si un problème de sécurité est identifié, les vaccins peuvent être retirés temporairement ou définitivement, et les dispositifs réglementaires sont conçus pour détecter rapidement ce type de signal.

Adjuvants

Les adjuvants aident le système immunitaire à réagir plus fortement à l’antigène. Ils peuvent agir en maintenant l’antigène plus longtemps sur place, ou en stimulant les cellules immunitaires voisines.

Les adjuvants les plus courants sont les sels d’aluminium, utilisés pour ralentir la libération des antigènes du vaccin après l’injection, ce qui renforce et prolonge la réponse immunitaire.

La quantité d’aluminium présente dans les vaccins est très faible : les scientifiques ont calculé que l’exposition totale des nourrissons, par les vaccins et l’alimentation, reste bien en deçà des seuils de sécurité établis.

Cependant, comme les adjuvants sont conçus pour stimuler le système immunitaire, les vaccins qui en contiennent peuvent provoquer davantage de réactions locales ou systémiques (par exemple : rougeur, gonflement et sensibilité au point d’injection, ou encore fièvre, frissons et douleurs musculaires) que les vaccins sans adjuvant.

Bien que désagréables, ces réactions ne sont pas dangereuses et indiquent que le système immunitaire répond. Mais il est important de préciser qu’il n’est pas nécessaire de ressentir une réaction pour qu’un vaccin soit efficace.

Comment sait-on que ces composants des vaccins sont sûrs ?

Les nouvelles combinaisons antigène–adjuvant sont soigneusement testées en laboratoire afin de vérifier qu’elles renforcent la réponse immunitaire de manière sûre et efficace.

Elles sont ensuite évaluées dans le cadre d’essais cliniques, au sein de la formulation complète du vaccin (antigène, adjuvant et autres ingrédients), plutôt qu’approuvées comme produits indépendants.

Après homologation, les vaccins avec ou sans adjuvant font l’objet d’une surveillance attentive afin de détecter tout effet indésirable rare ou inattendu.

Une minorité de personnes ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité des adjuvants à base d’aluminium, sur la base d’études animales ou de petites études observationnelles. Cependant, ces travaux ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet. Des études plus vastes et rigoureuses se sont penchées sur la sécurité des vaccins contenant de l’aluminium et ont conclu qu’ils sont sûrs.

L’une des plus importantes a été publiée dans la revue Annals of Internal Medicine en juillet 2025 : en analysant les données de plus de 1,2 million d’enfants nés au Danemark entre 1997 et 2018, elle n’a trouvé aucun lien entre l’exposition à l’aluminium contenu dans les vaccins et un large éventail de maladies chroniques, notamment l’autisme, l’asthme, les allergies ou les maladies auto-immunes.

Pour aller plus loin

Conservateurs

Certains flacons de vaccins multidoses (c’est-à-dire contenant plusieurs doses) comportent de petites quantités de conservateurs, ajoutés pour empêcher le développement de bactéries ou de champignons nocifs après ouverture.

Les flacons multidoses jouent un rôle important dans les campagnes mondiales de vaccination, car ils permettent d’économiser de l’espace de stockage frigorifique dans les pays où celui-ci peut être limité, rendant la vaccination de routine et les campagnes de masse plus faciles à organiser.

Les conservateurs sont donc nécessaires, car si un flacon multidoses venait à être contaminé, il pourrait provoquer de graves infections chez les personnes vaccinées à partir de ce flacon.

Un exemple de conservateur est le thiomersal (aussi appelé thimérosal). Celui-ci a suscité des inquiétudes par le passé, car il contient un composé dérivé du mercure appelé éthylmercure, que certains craignaient de voir associé à des problèmes de santé, notamment l’autisme. Certains composés du mercure posent effectivement problème : par exemple, le méthylmercure s’accumule dans la chaîne alimentaire et dans l’organisme humain – et il est toxique à forte dose.

En raison de ces préoccupations, au début des années 2000, de nombreux pays ont progressivement retiré le thiomersal des vaccins, par précaution et dans le cadre des efforts visant à réduire l’exposition au mercure sous toutes ses formes. Cependant, il n’existait aucune preuve que l’utilisation du thiomersal dans les vaccins soit nocive, et de nombreuses études ont depuis confirmé son innocuité.

Comment sait-on que ces composants des vaccins sont sûrs ?

Bien que le méthylmercure s’accumule dans les tissus biologiques, l’éthylmercure est rapidement éliminé par l’organisme, et les études montrent que les quantités issues des vaccins n’atteignent pas des niveaux toxiques.

Une étude de 2008 a montré que l’éthylmercure contenu dans le thiomersal ne s’accumule pas dans l’organisme, même chez de très jeunes nourrissons, et qu’il est rapidement excrété dans les selles.

Une méta-analyse évaluant l’éventualité d’un lien entre les vaccins contenant du thiomersal et l’autisme a été publiée en 2014 dans la revue Vaccine. Ce type d’étude combine les données de nombreux travaux indépendants pour tirer des conclusions plus solides qu’une étude isolée.

Dans ce cas, les chercheurs ont analysé les données de plus de 1,25 million d’enfants provenant de cinq grandes études, ainsi que celles de près de 10 000 enfants dans cinq études cas-témoins supplémentaires. Ils ont comparé des enfants avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) à des enfants sans TSA, en examinant si l’autisme était plus fréquent chez ceux ayant reçu des vaccins contenant du thiomersal, ou le vaccin ROR (MMR en anglais, qui n’a jamais contenu de thiomersal).

Les résultats n’ont mis en évidence aucun lien entre la vaccination et les troubles du spectre de l’autisme, renforçant l’ensemble des preuves montrant que des conservateurs comme le thiomersal sont sans danger aux doses utilisées.

Émulsifiants et stabilisants

Certains vaccins nécessitent des émulsifiants pour garantir que les autres ingrédients restent en suspension dans la solution.

Un exemple est le polysorbate 80, également utilisé dans divers médicaments, compléments alimentaires et produits alimentaires, comme la glace.

Les quantités ajoutées aux vaccins sont infimes. Ainsi, le vaccin oral contre le rotavirus RotaTeq contient entre 170 et 860 microgrammes de polysorbate 80, tandis qu’une portion d’une demi-tasse de glace en contient environ 170 000 microgrammes. Les vaccins injectables en contiennent encore moins.

Les stabilisants sont également souvent ajoutés aux vaccins afin de protéger les principes actifs contre les variations de température pendant le transport ou le stockage, ou pour éviter que les composants du vaccin n’adhèrent aux parois de leur contenant. Parmi ces stabilisants figurent des sucres comme le lactose ou le saccharose, le sorbitol (qui est naturellement présent dans le corps ainsi que dans certains fruits et baies), des acides aminés et des protéines, comme la gélatine.

Certaines personnes issues des communautés musulmanes ou juives peuvent s’inquiéter de l’utilisation de vaccins contenant de la gélatine porcine. Cela ne concerne toutefois qu’un petit nombre de vaccins, et la gélatine y est hautement purifiée et décomposée en molécules très petites, différentes de celles présentes dans les aliments.

Par exemple, des tests extrêmement sensibles ont montré qu’aucun ADN porcin n’était détectable dans Fluenz, un vaccin antigrippal administré par voie nasale. De nombreux responsables religieux juifs et musulmans ont jugé que les vaccins contenant de la gélatine sont autorisés, car ils sont injectés ou inhalés, et non consommés.

Comment sait-on que ces composants des vaccins sont sûrs ?

Comme les adjuvants et les conservateurs, les émulsifiants et les stabilisants sont rigoureusement évalués lors d’essais cliniques dans le cadre de la formulation complète du vaccin. Tous les vaccins font ensuite l’objet d’une surveillance attentive après leur homologation, afin de détecter d’éventuels effets indésirables rares ou inattendus.

Une étude portant sur 500 nourrissons ayant reçu une dose du vaccin PCV13 (qui protège contre la pneumonie et la méningite), avec ou sans polysorbate 80, n’a montré aucune différence en termes d’effets indésirables ni de stimulation du système immunitaire. Ces résultats ont conforté l’inclusion du polysorbate 80 dans la formulation finale du PCV13.

Dans de très rares cas – environ un cas pour deux millions de doses de vaccin administrées – des réactions allergiques ont été observées avec des vaccins contenant de la gélatine. Les personnes ayant une allergie connue à la gélatine doivent donc demander un avis médical avant de recevoir ce type de vaccin.

Résidus

Les vaccins peuvent également contenir de très faibles traces de substances utilisées au cours du processus de fabrication puis éliminées. Par exemple, certains vaccins sont produits à partir d’œufs de poule et peuvent contenir de petites quantités de protéines d’œuf. Dans d’autres cas, certains antibiotiques sont utilisés afin de prévenir la contamination bactérienne lors de la fabrication.

Les réactions allergiques graves aux vaccins sont extrêmement rares (environ 1,31 cas pour un million de doses administrées) et surviennent généralement dans les premières minutes suivant l’injection. Les professionnels de santé sont toutefois formés pour identifier ces réactions et intervenir en cas d’apparition, même très improbable.

D’autres substances, comme le formaldéhyde, sont utilisées pour inactiver les virus ou détoxifier les toxines bactériennes ajoutées à certains vaccins, afin qu’elles ne puissent pas provoquer de maladie. Bien que ce formaldéhyde soit ensuite dilué, de très faibles traces peuvent subsister. Ces quantités restent inférieures à celles naturellement présentes dans l’organisme et sont considérées comme sûres.

Toutes ces substances doivent être mentionnées dans la notice du fabricant, un document écrit qui accompagne chaque flacon de vaccin.

Comment sait-on que ces composants des vaccins sont sûrs ?

Les réactions allergiques graves aux vaccins sont extrêmement rares (environ 1,31 cas pour un million de doses administrées) et surviennent généralement dans les premières minutes suivant l’injection. Les professionnels de santé sont toutefois formés pour identifier ces réactions et intervenir en cas d’apparition, même très improbable.

Les études ont montré que la plupart des vaccins peuvent être administrés sans danger aux personnes allergiques aux œufs, bien que des précautions particulières soient nécessaires pour le vaccin contre la fièvre jaune et certains vaccins antirabiques.

Les antibiotiques les plus susceptibles de provoquer des réactions allergiques sévères – tels que les pénicillines, les céphalosporines et les sulfonamides – ne sont pas utilisés dans les vaccins. En revanche, de faibles traces d’autres antibiotiques, dont la néomycine, la streptomycine, la polymyxine B, la gentamicine et la kanamycine, peuvent parfois être présentes. Les personnes ayant une allergie connue à l’un de ces antibiotiques doivent consulter un professionnel de santé avant de recevoir ces vaccins.

Quant au formaldéhyde, il est produit naturellement par le corps humain lors du métabolisme. S’il peut être dangereux à fortes doses, les quantités présentes dans les vaccins sont infimes.

Des scientifiques de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis ont estimé que tout formaldéhyde résiduel est complètement éliminé naturellement par l’organisme au niveau du site d’injection en moins de 30 minutes, et que la concentration maximale dans le corps d’un nourrisson après vaccination est cent fois inférieure au niveau naturellement présent dans son organisme.

Ils ont conclu qu’il était « invraisemblable » que le formaldéhyde lié aux vaccins puisse être dangereux.

Alors, que sait-on des composants des vaccins ?

Chaque ingrédient présent dans un vaccin ne s’y trouve qu’à des quantités infimes et a été soumis à des tests approfondis de sécurité. Les vaccins font également l’objet d’une surveillance attentive après leur homologation, et si un problème de sécurité est identifié, il est immédiatement examiné.

Les malentendus naissent souvent lorsque des termes comme « formaldéhyde » ou « mercure » sont entendus sans contexte – en oubliant que les traces présentes dans les vaccins sont très largement inférieures à celles que nous rencontrons naturellement dans notre alimentation, notre eau, ou même produites par notre propre organisme.

En résumé, les ingrédients des vaccins sont sûrs aux doses utilisées et agissent ensemble pour faire des vaccins l’une des interventions de santé les plus efficaces pour prévenir les maladies graves.

Davantage de Linda Geddes

Recommandé pour vous