Comment lutter contre la désinformation en santé en six étapes

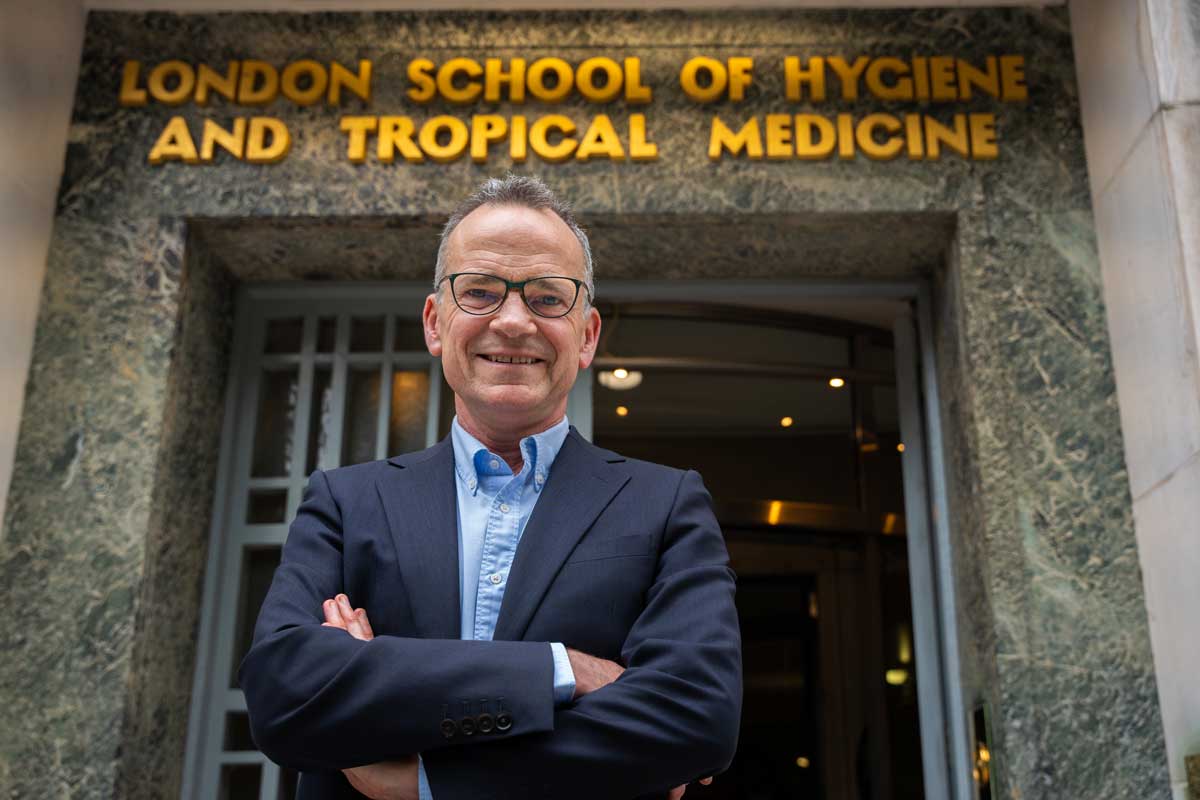

VaccinesWork s’est entretenu avec le professeur Liam Smeeth, Directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, sur ses nouveaux principes clés pour éclairer la lutte contre les fausses informations.

- 15 avril 2025

- 7 min de lecture

- par Priya Joi

De nos jours, les fausses informations sont l’une des plus grandes menaces pour notre santé, avec des mensonges qui se propagent rapidement en ligne et qui peuvent facilement devenir mortels.

Le mois dernier, le professeur Liam Smeeth, Directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), a appelé à ce que 2025 soit l’année où nous nous unissons pour lutter, et a défini six principes de communication pour contrer le flot actuel de fausses informations. Nous l’avons rencontré pour en savoir plus.

Des études indiquent que de nombreuses personnes qui diffusent des fausses informations n’essaient pas délibérément de diffuser des « fake news », mais sont attirées par des informations qui s’apparentent à ce qu’elles croient être vrai. À l’ère de l’IA, nous sommes tous susceptibles d’être exposés à des informations difficiles à vérifier, alors comment pouvons-nous les contrer ?

Au cours de la dernière décennie, en particulier à l’ère des réseaux sociaux, bon nombre de ces questions sont devenues hautement politiques. Nous l’avons constaté avec la pandémie de COVID-19, en particulier aux États-Unis où, dans certains États, si vous portiez un masque, vous auriez tout aussi bien pu avoir la mention « électeur démocrate » écrit dessus.

Nous constatons que les personnes partagent souvent des informations qui s’inscrivent dans leur récit existant. Et bien sûr, avec les réseaux sociaux, l’algorithme oriente les utilisateurs vers des informations avec lesquelles ils sont déjà d’accord, et ils transmettent des choses à des personnes qui sont déjà d’accord avec elles.

Le problème, c’est que cela donne de plus en plus envie aux personnes de croire uniquement les choses avec lesquelles elles sont d’accord. Par exemple, vous n’avez pas besoin d’aimer l’idée d’un vaccin contre la rougeole – il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous n’aimez pas l’idée d’un vaccin contre la rougeole, qui sont liées à vos perspectives politiques ou à autre chose, mais le fait est que ce n’est pas parce que vous n’aimez pas cette idée que le vaccin est effectivement la cause de l’autisme.

Dans le domaine de la communication scientifique, il y a quinze ou vingt ans, l’accent était mis sur l’amélioration de l’enseignement des sciences publiques, et il semble que nous n’en ayons pas réellement parlé ces derniers temps. Serait-il utile de redonner vie à cela ?

Je pense que cela pourrait en effet être utile, parce que la compréhension de la science par le public est absolument essentielle. Au début de la pandémie de COVID-19, la BBC rapportait le taux R du virus – l’idée que la BBC avait l’impression qu’un nombre suffisant de son public savait ce que cela signifiait était extraordinaire. Et je pense que pendant un certain temps, la communauté scientifique a peut-être pensé que cela pourrait signaler une meilleure compréhension de la science.

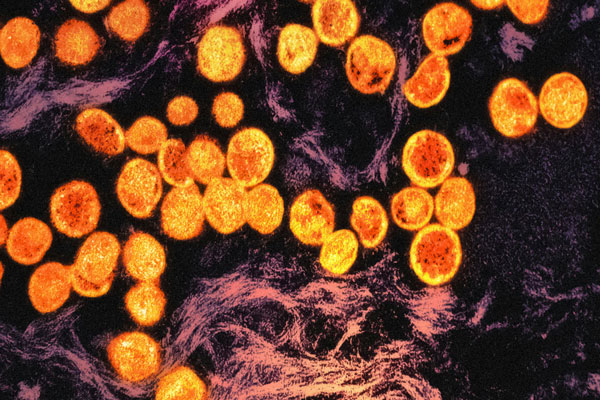

Et puis, lorsque les vaccins ont été fabriqués, les personnes ont entendu parler de l’ARNm. Malheureusement, il y a eu de fausses informations indiquant que les vaccins pourraient modifier nos gènes. Même à ce moment-là, je ne pense pas que la plupart des personnes qui croyaient à ces informations ou qui les partageaient étaient malveillantes à ce sujet. Je pense qu’elles étaient véritablement inquiètes parce qu’elles ne savaient pas comment les vaccins fonctionnaient.

Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 en sont un bon exemple. En tant que communicateurs scientifiques, vous vous efforcez toujours de ne pas surcharger le public avec des informations. Mais dans ces cas-là, aurions-nous pu, en tant que communauté, faire un meilleur travail pour répondre à certaines de ces questions et préoccupations dès le départ ?

Oui, je pense que nous aurions pu. Il existe un réel besoin de communiquer simplement. Je me souviens d’une campagne de santé publique au Royaume-Uni il y a un certain temps qui disait : « Le vaccin contre la grippe ne peut pas vous donner la grippe, car il ne contient aucun virus de la grippe. »

Et c’était tout, parce qu’il existait ce mythe selon lequel le vaccin contre la grippe pouvait vous donner une très mauvaise grippe. Mais, sur le plan scientifique, c’est absolument faux. Il est toujours bon de se rappeler que ce qui est évident pour les scientifiques ne l’est pas pour le grand public.

Vous avez publié à la LSHTM six principes que vous présentez comme à la fois robustes et concrets. Quelle en est l’origine ?

Ils sont le fruit d’une réflexion de notre organisation, y compris des universitaires qui ont travaillé dans ce domaine et de notre service communication. Nous avons réfléchi aux problèmes et à la manière de répondre à la menace des fausses informations dans une réalité où les budgets, le temps et l’énergie sont limités.

Ce qui unit ces principes, c’est leur approche pragmatique : ils tiennent compte de ce que les organisations scientifiques peuvent réellement accomplir, notamment face aux grands bouleversements politiques.

Il arrive que des décisions politiques ayant un impact direct sur la santé publique soient prises, et dans ce cas, nous les commentons. Mais en règle générale, nous nous attachons à rester dans le cadre de notre mandat : la santé et l’équité en santé, et tout ce qui les influence. Nous nous en tenons à la science.

L’empathie est un principe fondamental, car nous ne voyons pas l’intérêt de blâmer celles et ceux qui partagent de fausses informations. Dans la plupart des cas, ces informations circulent par peur ou par inquiétude, rarement par malveillance.

L’un des principes défendus par la LSHTM dans la lutte contre la désinformation, c’est l’importance d’instaurer la confiance. Pendant la pandémie, certains gouvernements et organisations ont perdu celle du public — non seulement à cause de leur gestion de la crise, mais surtout à cause de la manière dont ils ont communiqué. Comment peut-on restaurer cette confiance ?

Oui, c’est une question particulièrement complexe. Après la pandémie, les analyses politiques ont souvent pris la forme d’une recherche de responsables, plutôt que d’une réflexion sur ce que nous aurions pu apprendre et sur les moyens de mieux faire à l’avenir. Malheureusement, certains responsables politiques ont profondément entamé la confiance du public pendant cette période.

Je pense pourtant qu’il faudrait davantage d’ouverture et d’honnêteté pour reconnaître que les décisions politiques, surtout en contexte de crise comme une pandémie, sont extrêmement difficiles à prendre.

Dans de nombreux pays, le choix de fermer des pans entiers de l’économie et les conséquences massives sur l’emploi n’ont pas été vraiment débattus de manière équilibrée, à mon sens. La perte d’un aussi grand nombre d’emplois a pu avoir des répercussions considérables.

Mais surtout, le dilemme entre différentes priorités — limiter la circulation du virus d’un côté, préserver l’activité économique de l’autre — n’a jamais été clairement exposé au public. Une communication plus transparente, assumant la complexité des arbitrages et la nécessité d’une approche plus globale, aurait été précieuse.

Pour aller plus loin

La LSHTM a-t-elle d’autres projets en termes de lutte contre les fausses informations ?

La désinformation sur les vaccins est l’un des premiers sujets que nous avons commencé à étudier. Notre équipe communication collabore actuellement avec des experts pour rassembler les messages clés, les données et les exemples nécessaires afin de pouvoir répondre efficacement aux campagnes de désinformation, dans les médias comme sur les réseaux sociaux.

Nous envisageons aussi de créer un réseau informel au Royaume-Uni, réunissant à la fois des universitaires et des professionnels de la communication. L’idée est de partager des informations sur les attaques de désinformation en santé et sur les réponses qui fonctionnent. Ce type d’initiative pourrait être très précieux pour fédérer la communauté scientifique autour de quelques priorités claires, et ainsi renforcer notre impact.

Par ailleurs, nous préparons un événement prévu pour plus tard dans l’année, centré sur le partage de connaissances et d’idées inspirantes pour mieux contrer la désinformation en santé.

Qu’en est-il d’aller au-delà du Royaume-Uni, vers une alliance à l’échelle mondiale ?

Oui, ce serait vraiment essentiel — notamment sur certaines grandes questions, où une approche coordonnée ferait toute la différence.

Nous avons constaté à de nombreuses reprises qu’il valait mieux transmettre un message clair et fondamental, plutôt que de diffuser 2 000 messages secondaires. Un réseau mondial bien coordonné pourrait jouer un rôle déterminant dans ce travail de priorisation.

Principes de lutte contre les fausses informations de la LSHTM dans le cadre des communications

Décider de votre seuil : la LSHTM ne peut pas répondre à toutes les attaques de désinformation. Une réponse aux fausses informations sur des sujets clés devrait être envisagée si elles se propagent largement et sont partagées par des personnes/groupes influent(e)s et susceptibles de causer des dommages importants à la santé ou d’avoir un effet négatif significatif sur le travail de la LSHTM dans ce domaine.

La LSHTM a identifié quatre sujets clés liés à son travail qui présentent des risques importants d’attaques de désinformation : les pandémies, le climat et la santé, les vaccins, la santé reproductive/la santé des femmes.

Choisir votre public : réfléchissez aux publics que vous essayez d’influencer. Il est peu probable que le fait de cibler directement ceux qui génèrent de fausses informations soit une stratégie efficace, cela ne fera qu’alimenter la polarisation. Cibler un large public d’indécis à propos de n’importe quelle question et, par exemple, les persuader de ne pas partager de fausses informations est une stratégie plus efficace.

Faire preuve d’empathie : toute réponse doit tenir compte du fait que les personnes qui partagent de fausses informations peuvent le faire en raison de préoccupations légitimes, et il convient de répondre à ces préoccupations avec tact. Au lieu de vous attaquer de front aux croyances fondamentales, ce qui est susceptible de provoquer une réaction négative, optez pour un cadrage neutre du sujet (par exemple : « en savoir plus à propos de... », « les faits sur... ») en présentant des faits accessibles, des statistiques et des liens vers des sources crédibles sur lesquelles les personnes peuvent enquêter elles-mêmes.

Mettre l’attaque en quarantaine : relayez une attaque de désinformation uniquement sous une forme affaiblie, sinon vous risquez de propager les fausses informations que vous essayez de contenir. Si vous donnez des détails sur de fausses affirmations, veillez à toujours accompagner une version affaiblie des fausses informations de faits, de contre-arguments solides et de liens vers des sources crédibles.

Faire preuve de consensus : la compréhension qu’ont les personnes d’une science complexe est étroitement liée à leur perception de l’existence ou non d’un consensus scientifique sur une question, c’est la raison pour laquelle il convient, dans la mesure du possible, de fournir des preuves de consensus.

Instaurer la confiance : gagnez la confiance de votre public en « montrant vos travaux » à chaque étape et en expliquant les données probantes de manière claire, accessible et honnête, y compris les domaines où il existe de réels problèmes ou incertitudes.