Au Ghana, l’élimination du paludisme à portée de main

En cinq ans, des zones pilotes ont enregistré une baisse de 45 % des cas et de 86 % des décès liés au paludisme. Fort de ces résultats, le pays d’Afrique de l’Ouest mise sur la vaccination et une palette d’interventions complémentaires pour viser l’élimination d’ici 2028, explique le Dr Yaw Peprah, directeur adjoint du Programme national d’élimination du paludisme.

- 2 septembre 2025

- 9 min de lecture

- par Claudia Lacave

VaccinesWork : Quelle est la situation du paludisme au Ghana actuellement?

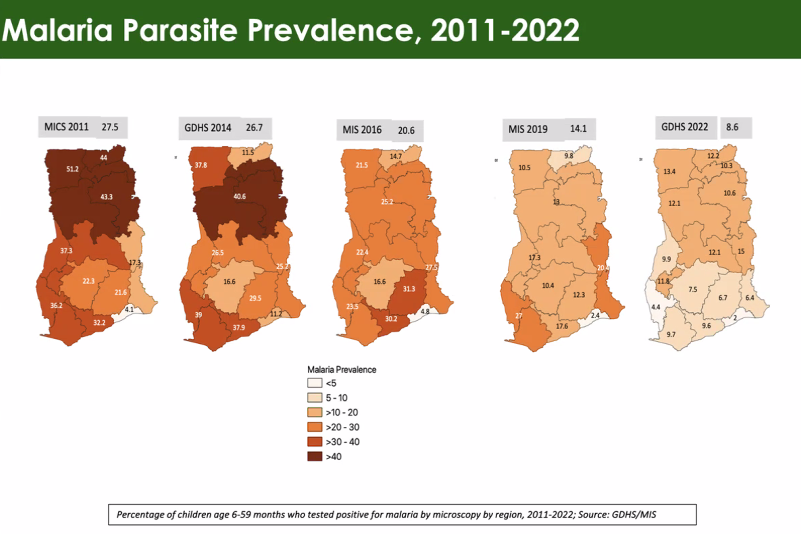

Dr. Yaw Peprah : La situation du paludisme s'est améliorée au fil des ans, notamment dans le domaine de la mortalité. Il y a dix ans, on enregistrait environ 2 800 décès par an. En 2022, ils étaient tombés à environ 151 — une baisse de près de 97 % sur la période. Si l'on examine les données sur la prévalence, qui mesurent le risque de transmission, on constate qu'elle est passée d'environ 27 % en 2014 à 8,6 % en 2022.

Le nord du Ghana a particulièrement progressé. En 2011, lorsque nous avons fait l’enquête par grappe multi-indicateurs, les données révélaient que la zone était très sombre, ce qui signifie que les districts présentaient une forte prévalence du paludisme. Une des régions particulièrement, appelée Upper West, présentait une prévalence très élevée de 51,2%. Au fil des ans, cette prévalence a diminué pour atteindre aujourd’hui 13,4%. La région Nord a été divisée en trois et, alors qu’elle présentait auparavant une prévalence de 43,3 %, le taux le plus élevé parmi les trois morceaux est maintenant de 12,1%, donc la réduction a touché l’ensemble de la région.

Dans l'enquête actuelle réalisée en 2022, la région où la prévalence est la plus élevée au niveau national est la région d'Oti, située dans la partie nord de la Volta, avec un taux actuel de 15 %. Nous sommes donc passés d'une prévalence régionale maximale de 51,2 % en 2011 à un taux maximal de 15 % aujourd'hui.

Comment l'introduction du vaccin a-t-elle contribué à améliorer la situation ?

Le Ghana, comme le Malawi et le Kenya, a participé à la phase clinique du vaccin antipaludique RTS,S, après l'approbation de l'OMS. Quelques districts ont été sélectionnés pour tester si nous pouvions le mettre en œuvre dans notre système d’immunisation. L'idée générale est de distribuer les vaccins dans tout le pays, mais nous procédons par phases car nous ne disposons pas de toutes les ressources nécessaires. Nous avons commencé en mai 2019 par 42 districts, avant d’élargir à 51 en janvier 2023 puis nous avons ajouté 43 districts supplémentaires en septembre 2024 grâce à l’arrivée du vaccin R21. Le choix est essentiellement basé sur la charge de morbidité du paludisme et sur la solidité du Programme élargi de vaccination (PEV, système mis en place pour mettre en œuvre l’immunisation, ndlr). Ces vaccins étant récents, leur disponibilité est encore insuffisante, et les pays doivent se les partager dans un contexte de forte concurrence. Gavi fournit les doses et le gouvernement ghanéen soutient leur mise en œuvre opérationnelle.

Actuellement 136 districts sur 216 sont couverts et plus de 39 000 enfants ont reçu la première dose. Environ 29 400 jeunes patients ont complété le parcours vaccinal de quatre doses. Au début, il y a eu beaucoup de résistance car certaines personnes s'opposent aux vaccins, quelle que soit leur forme. Mais je pense que la situation s'est améliorée au fil des années. Nous savons toutefois qu'il existe encore une certaine résistance au vaccin contre le paludisme ; lors d'une récente réunion à laquelle nous avons participé, il s’est avéré que certains agents de santé rejettent encore le vaccin.

Nous savons avec certitude que la vaccination a eu un impact, mais nous ne pouvons pas dire dans quelle mesure. Par exemple, dans les zones où nous avons mis en œuvre la première phase, nous avons constaté qu’il y a eu une réduction d'environ 45 % des cas confirmés de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans entre 2019 et 2024. Si l'on examine la mortalité, en comparant le début de la phase 1 à 2024, nous avons constaté dans les districts concernés une réduction d'environ 86 %. Cette évolution ne peut pas être attribuée uniquement au vaccin, mais celui-ci a joué un rôle clé. Pour éliminer le paludisme, la vaccination doit compléter les autres interventions.

Quels autres programmes ont contribué à lutter contre la maladie ?

En matière de programmes, nous avons mis en place des interventions préventives. Certaines comprennent des mesures de lutte contre les vecteurs, comme la distribution de moustiquaires. Il y a des campagnes de distribution gratuites à tous les ménages tous les trois ans. Nous en distribuons aux femmes enceintes lorsqu'elles s'inscrivent dans un hôpital au Ghana. Nous en donnons aussi aux parents qui amènent leurs enfants pour la deuxième injection contre la rougeole, également gratuitement. Et puis, chaque année, en dehors des années de distribution massive, nous livrons des moustiquaires aux écoliers de deuxième et sixième année. Récemment, nous avons ajouté la distribution de moustiquaires aux patients atteints du VIH-tuberculose, en raison de leur vulnérabilité.

La campagne de masse est menée dans tout le pays, sauf dans les zones où nous effectuons des pulvérisations résiduelles intérieures, une autre intervention majeure de lutte contre les vecteurs. Il s'agit d'une intervention très efficace, mais un peu coûteuse. D’ailleurs c’est l’un des principaux facteurs de réduction du parasite dans le nord du pays. Dans cette zone, où la transmission du paludisme est saisonnière, nous menons également une intervention appelée « chimio-prévention saisonnière du paludisme ». Nous administrons des médicaments aux enfants de moins de cinq ans lorsque la saison des pluies commence, car c'est à cette période que l'on recense le plus grand nombre de cas. Nous le faisons tous les mois, en fonction des ressources disponibles, pour quatre ou cinq cycles. Nous espérons pouvoir inclure les enfants plus âgés mais au vu de la situation financière et de ce qui se passe avec nos donateurs internationaux, cela pourrait s'avérer difficile.

Nous effectuons aussi une gestion des sources de larves. Nous examinons les zones où les œufs de moustiques se développent en larves, puis en pupes et enfin en adultes, et nous intervenons à ce stade. Nous essayons de tuer les bébés moustiques à l'aide de larvicides. Nous avons également des interventions chimio préventives, comme le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. En raison des conséquences possibles du paludisme pendant la grossesse pour la mère et l'enfant à naître, nous donnons à la mère un médicament appelé sulfadoxine-pyriméthamine à 16 semaines de grossesse, et nous renouvelons ce traitement tous les mois jusqu'à l'accouchement.

Le NMEP a un plan stratégique pour 2024 à 2028. Qu’en est-il ?

Conformément à notre programme d'élimination du paludisme, nous avons ajouté trois nouvelles interventions.

La première intervention est appelée « administration massive de médicaments ». Elle sera mise en œuvre dans les zones où la transmission du paludisme est très faible, comme c’est le cas de 21 districts du Grand Accra, la capitale du Ghana. De nombreuses personnes peuvent être porteuses du parasite sans présenter de symptômes, mais elles restent des vecteurs de transmission. Un moustique peut les piquer, attraper le parasite et le transmettre à une autre personne. Nous voulons donc éliminer autant que possible tous les parasites présents dans le système.

Pour les autres districts de charge modérée à élevée, nous mettons en place une autre nouvelle intervention appelée « traitement préventif intermittent chez les écoliers ». Nous savons que lorsque les enfants ont le paludisme, ils ne peuvent pas aller à l'école. Cela affecte la qualité de leurs études et alimente plus ou moins la transmission dans ces zones. Le nouveau programme consiste donc à leur donner des médicaments antipaludiques à chaque trimestre afin qu'ils soient protégés.

La dernière intervention est ce que nous appelons « la chimio-prévention post-sortie d’hôpital». Dans notre plan actuel, nous voulons nous rapprocher le plus possible de l'élimination des décès dus au paludisme. J'ai mentionné que l'année dernière, nous en avons enregistré 73, et nous espérons réduire ce chiffre de 90% d'ici 2028. Nous voulons protéger les enfants de moins de cinq ans, ou les enfants en général, qui se rendent dans un établissement de santé parce qu’ils souffrent d'anémie, pendant toute la durée de leur convalescence. Nous avons constaté que lorsqu'ils sont en convalescence d'anémie, s'ils contractent le paludisme pendant cette période, leur état se détériore rapidement et ils peuvent mourir. Nous leur administrons donc des médicaments antipaludiques à titre préventif.

Pour aller plus loin

Nous faisons donc tout ce qu'il faut pour atteindre notre objectif d'éliminer le paludisme au Ghana. Pour toutes les interventions, nous avons l'intention de lancer un projet pilote et d'en tirer des enseignements avant de le déployer à plus grande échelle. Par exemple, pour la chimio-prévention après la sortie de l'hôpital, nous avons lancé un projet pilote dans plusieurs établissements pour voir comment ça fonctionne et nous prendrons une décision cette année sur la base de ces résultats. En ce qui concerne l'administration massive de médicaments, nous avons mené une étude d'acceptabilité pour évaluer si la population accepterait de prendre les médicaments et par quels moyens nous devrions les administrer. Allons-nous faire appel à des infirmières de santé communautaire, à des pharmacies, ou devrions-nous établir un endroit particulier pour obtenir les médicaments ? La prochaine étape consiste à essayer d'obtenir les ressources nécessaires pour lancer un projet pilote dans un district. Nous ferons de même pour le traitement préventif intermittent chez les écoliers.

Quel est le principal défi qui reste à relever aujourd'hui ?

À l’heure actuelle, le principal défi reste l’accès aux ressources nécessaires pour maintenir et étendre nos interventions. La récente évolution de la politique de financement des États-Unis a eu un impact non seulement sur l’Initiative présidentielle contre le paludisme (PMI), mais aussi sur le Fonds mondial, qui en dépend en partie. Certaines de nos activités, anciennes comme nouvelles, pourraient en être affectées. La bonne nouvelle, c’est que le gouvernement ghanéen s’est engagé à combler ce manque, notamment en mobilisant des ressources nationales et en renforçant les partenariats avec le secteur privé. Mais il s’agit d’un défi important, pour lequel nous cherchons activement des solutions.

Un autre défi concerne l'utilisation des interventions. Par exemple, dans certains endroits, nous distribuons des moustiquaires à la population mais celle-ci ne les utilise pas forcément ou les utilise de manière inappropriée. Nous continuons toutefois à mener des actions de sensibilisation, à identifier les raisons de ce comportement et à chercher des moyens d'encourager les gens à adopter les bons réflexes. Nous explorons également d'autres options pour lutter contre les vecteurs. Comme ce problème se pose dans des zones très urbanisées, nous pourrions nous concentrer davantage sur la gestion des sources de larves, plutôt que sur la distribution de moustiquaires.

Davantage de Claudia Lacave

Recommandé pour vous