Sous la pression du changement climatique, le Ghana repense sa santé publique

Longtemps concentré sur la lutte contre les maladies infectieuses et les urgences épidémiques, le Ghana commence à intégrer le changement climatique à sa planification sanitaire. La hausse des températures, déjà liée à des effets mesurables sur les nouveau-nés, incite le pays à repenser son système de santé pour mieux protéger les populations.

- 13 octobre 2025

- 8 min de lecture

- par Claudia Lacave

Dans les bureaux du ministère de la Santé, ce jeudi matin de début septembre, le temps est à la réflexion.

Autour de la table, onze employés du ministère, de l’Agence des services de santé et de la protection environnementale (EPA) planchent sur un sujet : comment adapter le système de santé ghanéen au changement climatique.

« La docteure Akosua et monsieur Buosi étaient nos représentants à la réunion interinstitutionnelle sur la CDN 2.0. Ils vont passer en revue le modèle de nos actions et les messages clés issus de cet échange », explique Solomon Laryea, employé au département du budget et de la planification. Les CDN — contributions déterminées au niveau national — sont les engagements pris par les pays signataires de l’accord de Paris pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Vêtue d’un costume bleu marine, la Dre Akosua enchaîne : « La question était : quelles activités allons-nous mettre en place, et comment ? Mais après avoir examiné la version 2.0, nous avons constaté qu’elle ne contenait que le programme d’action et les stratégies de mise en œuvre, sans détailler les activités concrètes. C’est peut-être ce qui explique que nous ayons atteint les 100 % d’achèvement : le plan était complet sur le papier, mais pas dans la pratique. »

Le sujet, loin d’être théorique, est déjà une réalité pour le pays du golfe de Guinée.

Crédit: Claudia Lacave / Hans Lucas

Depuis 1960, la température moyenne annuelle du Ghana a augmenté d’environ un degré : les jours chauds ont gagné 13 %, les nuits chaudes 20 %, tandis que les épisodes froids se raréfient. Une hausse apparemment minime, mais que les scientifiques associent déjà à des effets potentiellement néfastes sur la santé des nouveau-nés.

1°C de plus et les bébés sont plus petits

Kitampo et ses alentours, dans le centre du Ghana, ont connu une augmentation de l’exposition à la chaleur humide entre 1983 et 2016.

Une étude américano-ghanéenne publiée en décembre 2024 dans la revue Environmental Research (Reddam et al.) a analysé les effets de ces températures extérieures sur la grossesse et la santé néonatale. Menée par le professeur Jack Darby, de l’université Columbia, et le centre de recherche médicale de Kintampo, elle a mis en évidence une association entre une chaleur plus intense pendant la grossesse et un risque accru de naissances prématurées, de faible poids et de plus petite taille à la naissance.

« La chaleur provoque un stress fœtal qui mène à des bébés plus petits. Pour les enfants en situation de vulnérabilité, l’effet peut être déterminant », explique le professeur Darby, rencontré dans un restaurant d’Accra. L’étude n’établit pas de lien de causalité direct, mais elle renforce un corpus de recherches montrant que l’exposition à des températures élevées pendant la grossesse peut avoir des effets durables sur la santé — notamment en augmentant, plus tard dans la vie, le risque de maladies cardiovasculaires, métaboliques ou respiratoires.

1173 femmes ont participé à la recherche qui s’est concentrée sur deux indicateurs de chaleur, la température au thermomètre mouillé et la température ressentie dans l'air.

L’équipe de recherche a observé qu’un degré supplémentaire de la température moyenne pendant le deuxième trimestre de grossesse se traduit par des nouveau-nés plus petits et plus légers. Les naissances prématurées sont également plus fréquentes. S’il s’agit du premier ou du troisième trimestre, les bébés naissent avec un crâne plus large.

L’étude n’établit pas quels mécanismes provoquent ces effets, mais rappelle les hypothèses d’autres travaux : des températures plus élevées pourraient réduire l’apport sanguin au placenta, stimuler la production de protéines dites “de choc thermique” — des protéines que les cellules fabriquent lorsqu’elles sont exposées à une forte chaleur, et qui ont été associées à certaines complications de la grossesse — ou déclencher une réponse inflammatoire susceptible d’entraîner un accouchement prématuré.

Certains de ces changements pourraient avoir des conséquences tout au long de la vie. De nombreuses études ont montré, par exemple, que les bébés prématurés présentent un risque accru de maladies cardiovasculaires, métaboliques, neurologiques ou hépatiques. Les nouveau-nés plus petits sont eux aussi davantage exposés à l’obésité, au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires et à un risque plus élevé d’hospitalisation au cours de leur vie. « L’innovation de cette recherche est d’apporter des données de qualité sur le lien entre changement climatique et grossesses », appuie Jack Darby, soulignant le manque de données de santé sur le continent africain.

Ces résultats rejoignent les observations des autorités sanitaires ghanéennes.

« En ce qui concerne les maladies liées à la chaleur, nous savons d’après la littérature qu’elles ont souvent des répercussions sur la santé reproductive, entraînant notamment des mortinaissances et une baisse du taux de natalité. Nous avons examiné ces associations, mais nous n’avons rien trouvé de significatif », précise le docteur Carl Osei, point focal de l’adaptation au sein des Services de santé du Ghana (GHS). Il reconnaît toutefois que les données démographiques nationales qu’il a utilisées sont moins précises que celles issues de l’étude Kitampo–Columbia.

Ces constats scientifiques alimentent désormais les réflexions du ministère de la Santé, qui cherche à traduire ces données en politiques publiques concrètes.

L’adaptation nationale en cours de préparation

Un axe du projet, financé par l’ONG Wellcome Trust à hauteur de 3 millions de dollars, vise à mobiliser le gouvernement sur le sujet. Ils ont donc soutenu le webinar de juin et organisé un atelier d’une semaine à Accra en juillet sur l’analyse de données scientifiques. Dans la tour sobre du ministère de la Santé, toute aide est bienvenue. « La planification est une bonne chose, mais le financement est essentiel à la mise en œuvre. Une fois que nous aurons débloqué des fonds, bon nombre de ces plans pourront être accélérés afin d'obtenir de meilleurs résultats au cours des cinq prochaines années », affirme Ernest Owusu Sekyere, directeur à la Planification et au Budget du ministère, en faisant référence aux projets administratifs actuellement en développement.

Car si le CDN décrit la manière dont un pays prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il se traduit pour son aspect opérationnel en un autre document détaillé, le Plan national d’adaptation (PNA). Le Ghana prépare actuellement le sien et la section sanitaire devrait être prête d’ici novembre, d’après les autorités, pour présentation devant la COP de Belém au Brésil. Parmi les priorités d’action : le leadership et la gouvernance, le financement, les facteurs environnementaux déterminants et la gestion des données.

Pour aller plus loin

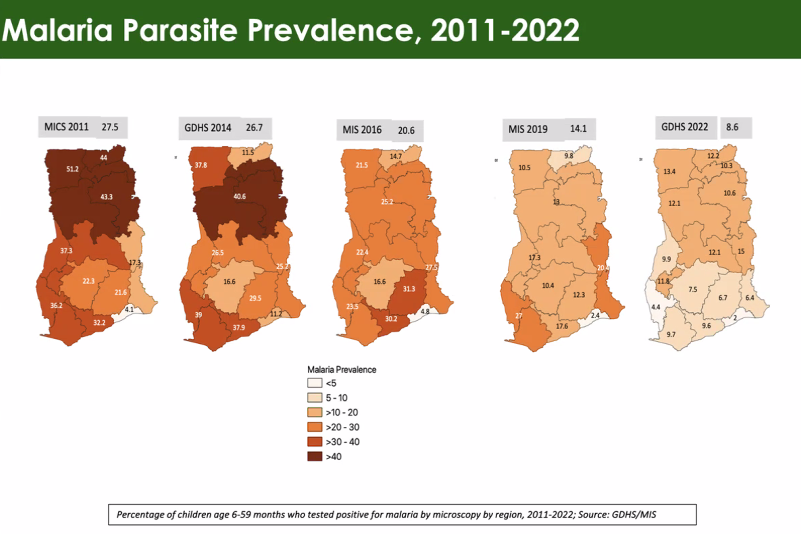

L’évaluation de la vulnérabilité sanitaire et de l’adaptation au changement climatique est au cœur du PNA. Bien que le rapport ne soit pas encore achevé, les autorités ont déjà parcouru le territoire et mené des consultations qui ont permis de premières observations. Elles ont recensé treize grands groupes de problèmes de santé susceptibles d’être influencés par le changement climatique, parmi lesquels les affections musculosquelettiques (comme les douleurs dorsales), les maladies respiratoires et les maladies diarrhéiques. Le paludisme, la malnutrition infantile, la dengue, la méningite et l’asthme figurent également parmi les pathologies concernées.

La santé, parent pauvre du changement climatique

L’évaluation doit aussi comprendre les infrastructures médicales, leurs caractéristiques d’accès, la maintenance des établissements et leurs vulnérabilités face aux évènements climatiques extrêmes. Mais l’équipe a fait face à l’absence de données : « Les agents du département immobilier du GHS devraient effectuer ces évaluations régulièrement, mais nous avons réalisé qu'ils en sont généralement incapables en raison d'un manque de financement pour se déplacer. Ils devraient pourtant disposer de rapports sur l'état de certaines de nos infrastructures, mais ils n’en ont pas », revient le Dr Carl Osei. Il précise tout de même que la chaîne du froid des établissements de santé du pays est en bon état et devrait être capable de faire face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Cette partie du rapport reste à faire, tout comme celle des projections et scénarios d’évolution de la situation sanitaire.

Autre défi de taille : l’absence de représentation de la Santé au sein de l’Autorité nationale désignée (NDA) ghanéenne. Son rôle est de superviser la distribution du Fonds vert pour le climat (FVC) de l’ONU, un fonds d’adaptation et de mitigation des conséquences du changement climatique et une plateforme vers les bourses internationales du secteur. Ernest Sekyere estime, derrière son bureau de directeur, qu’il y a eu un retard à intégrer la Santé à la planification nationale alors que le changement climatique est discuté au sein de plusieurs institutions gouvernementales depuis des années. Selon lui, le problème est lié au manque de données sur la question, mais pour le Dr Carl Osei, il s’agit d’un manque de reconnaissance globale, auquel l’OMS s’est attaquée ces cinq dernières années. « Les agents environnementaux ne le considèrent pas vraiment. Ils priorisent toujours les secteurs des transports et de l’énergie par exemple. Maintenant qu’il y a plus d’éducation sur le sujet, nos interlocuteurs écoutent plus facilement », explique le docteur.

Mais l’homme aux lunettes couleur bronze et à la chemise à motifs bruns reste pourtant optimiste : « Nous travaillons avec le ministère depuis de nombreuses années. Je dois dire que nous apprécions le fait qu’il soit récemment devenu très actif sur le sujet. »