Maladie à virus Soudan : en quoi diffère-t-elle des autres formes d'Ebola ?

Des essais d'un vaccin contre le virus Soudan ont été lancés en Ouganda à la suite d'une épidémie.

- 14 février 2025

- 6 min de lecture

- par Linda Geddes

Le 30 janvier 2025, l'Ouganda a déclaré une épidémie de maladie à virus Soudan après qu'une infirmière de 32 ans à Kampala a présenté des symptômes évocateurs. Les tests de laboratoire ont rapidement confirmé l'infection, et la patiente est décédée peu après.

Au 6 février, six autres cas ont été recensés, tous des contacts proches du premier cas, dont plusieurs soignants qui l’avaient pris en charge. Leurs propres contacts ont été identifiés et sont actuellement suivis.

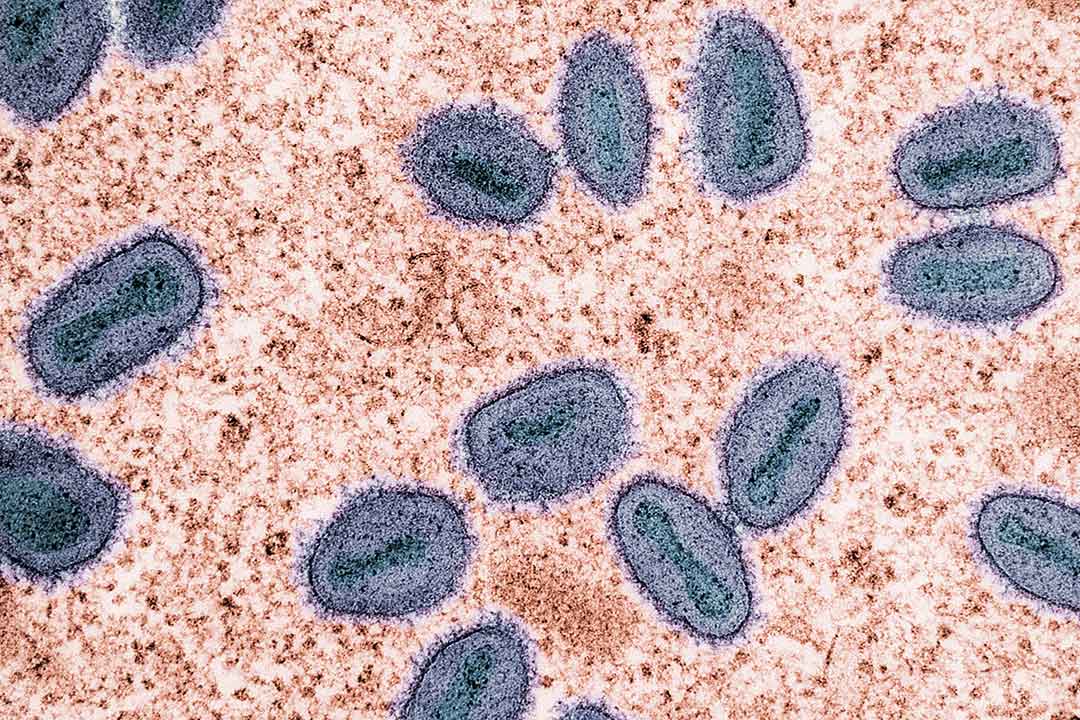

La maladie à virus Soudan est une forme d'Ebola. Cette épidémie est la neuvième depuis l’identification du virus en juin 1976 dans le sud du Soudan.

S’il n’existe aucun vaccin homologué contre cette souche, un essai clinique a déjà été lancé pour un vaccin expérimental, et un autre essai sur un anticorps monoclonal thérapeutique devrait débuter dans les prochains jours.

Alors, qu’est-ce que le virus Soudan exactement ? Et en quoi ce candidat-vaccin ressemble-t-il aux vaccins déjà développés contre le virus Ebola (anciennement Ebola Zaïre) ?

Quelles sont les causes de la maladie à virus Ebola ?

Il existe six espèces connues d’Orthoebolavirus, dont quatre peuvent provoquer la maladie à virus Ebola chez l’humain : le virus Ebola, le virus Soudan, le virus Taï Forest et le virus Bundibugyo.

Depuis leur découverte en 1976, ces virus ont causé au moins 38 épidémies et plus de 34 000 cas, principalement lors des grandes flambées en Afrique de l’Ouest (2014-2016) et en République démocratique du Congo (2018-2020), toutes deux dues au virus Ebola.

Le virus Soudan est un proche cousin du virus Ebola, mais leurs différences génétiques et protéiques signifient que leur profil antigénique – les éléments déclenchant une réponse immunitaire – n’est pas le même.

« Une réponse immunitaire contre l’un ne protège pas contre l’autre. Il faut donc un vaccin spécifique pour chaque espèce », explique la Dre Daniela Manno, épidémiologiste clinique à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, impliquée dans les essais du vaccin Ad26.ZEBOV, MVA-BN-Filo (Zabdeno/Mvabea) contre le virus Ebola.

Les deux virus provoquent des symptômes similaires : ils commencent par de la fièvre, des douleurs musculaires et une grande fatigue, avant d’évoluer vers des diarrhées, des vomissements et des saignements inexpliqués.

Ils se transmettent de la même manière, par contact direct avec les fluides corporels d’une personne infectée (malade ou décédée), ou par contact avec un animal infecté, comme une chauve-souris ou un primate.

Leur taux de létalité est élevé, avec environ une personne infectée sur deux qui en meurt.

L’épidémie actuelle en Ouganda est la sixième due au virus Soudan dans le pays, tandis que trois autres ont eu lieu au Soudan. La dernière épidémie en Ouganda remonte à 2022, mais des analyses génétiques montrent que le virus impliqué aujourd’hui est différent de celui de 2022.

Grâce à cette expérience face aux épidémies passées, l'Ouganda est bien préparé, tout comme la région Afrique de l’OMS.

« L’un des rares avantages de ces crises sanitaires successives, c’est qu’elles ont permis de renforcer les capacités des pays à mieux y faire face », souligne le Dr Otim Patrick Ramadan, responsable régional des incidents liés aux filovirus pour l’OMS.

Le développement des vaccins

Depuis plusieurs décennies, les scientifiques travaillent sur le développement de vaccins et de traitements contre Ebola, y compris des candidats ciblant spécifiquement le virus Soudan.

Lorsque l’épidémie d’Afrique de l’Ouest a éclaté en 2014 en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, dix vaccins et traitements étaient en cours de recherche, développement ou essais cliniques.

« Cette épidémie a profondément bouleversé le domaine de la recherche. Elle a poussé la communauté scientifique à unir ses efforts pour développer un vaccin spécifique contre le virus Ebola », explique la Dre Daniela Manno.

Gavi, l'Alliance du Vaccin a joué un rôle clé dans ces efforts en mettant en place un engagement d’achat anticipé. Elle a proposé une précommande aux fabricants disposant d’un vaccin contre Ebola en phase 1 d’essai clinique ou plus avancé, garantissant l’achat de doses dès qu’un vaccin recevrait la préqualification de l’OMS. En échange, les laboratoires devaient s’engager à constituer un stock de doses expérimentales, utilisables en cas d’épidémie avant l’autorisation officielle du vaccin.

Cet engagement a envoyé un signal fort au marché, incitant les fabricants à poursuivre leurs investissements dans la recherche, en garantissant un débouché commercial.

En 2016, MSD a accepté ces conditions et a développé le rVSV-ZEBOV, premier vaccin contre Ebola homologué en 2019, suivi en 2020 par le Zabdeno/Mvabea de Johnson & Johnson.

Aujourd’hui, Gavi finance un stock mondial de vaccins homologués contre le virus Ebola.

Malheureusement, ces vaccins ne protègent pas contre le virus Soudan. Comme ce dernier a causé moins d’épidémies et de flambées de grande ampleur que le virus Ebola, la pression pour accélérer le développement de vaccins spécifiques a été moins forte.

Malgré cela, plusieurs candidats vaccins contre le virus Soudan sont en cours de développement, et certains ont déjà atteint le stade des essais cliniques.

Pour aller plus loin

Le vaccin contre le virus Soudan

L’essai clinique en cours, lancé le 3 février en Ouganda, teste un candidat-vaccin développé par l’International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), une organisation de recherche à but non lucratif.

Ce vaccin repose sur la même technologie que le ERVEBO, le premier vaccin homologué contre Ebola : il utilise un vecteur viral recombinant basé sur le virus de la stomatite vésiculeuse (rVSV). Cependant, au lieu de coder pour une protéine de surface du virus Ebola, il cible celle du virus Soudan.

Les essais de phase 1 ont montré que ce candidat-vaccin était bien toléré et qu’il déclenchait une réponse immunitaire chez des adultes en bonne santé.

Lors de l’épidémie de 2022, 2 160 doses avaient déjà été envoyées à Kampala en prévision d’un essai, mais elles sont arrivées trop tard : l’épidémie avait déjà été maîtrisée par d’autres moyens avant leur utilisation.

L’un des plus grands défis pour les vaccins contre les maladies rares est de démarrer les essais suffisamment tôt pendant une épidémie. Si le vaccin est administré rapidement aux personnes exposées, il est possible d’évaluer son efficacité en conditions réelles.

Dans ce cas, les doses étaient déjà disponibles et un protocole d’essai avait déjà été approuvé, ce qui a permis une mise en place rapide.

« Cela leur a permis d'agir très vite. Le fait que le vaccin soit déjà sur place a été un atout, car la production et l’expédition peuvent prendre du temps et ralentir le lancement des essais », explique la Dre Manno.

L’essai utilise une stratégie de vaccination en anneau : les contacts des cas les plus exposés au virus seront vaccinés en priorité. Cette méthode, qui a permis d’éradiquer la variole, a également été efficace lors des épidémies d’Ebola.

L’autre défi sera d’avoir suffisamment de personnes pour tester le vaccin. Si l’Ouganda maîtrise rapidement l’épidémie, il se pourrait qu’il n’y ait pas assez de cas pour prouver l’efficacité du vaccin.

« Dans ce cas, ils devront probablement attendre la prochaine épidémie et analyser les données cumulées de plusieurs flambées pour estimer son efficacité », précise la Dre Manno.