Portrait vaccinal : Ebola

Les vaccins contre le virus Ebola ont transformé notre capacité à lutter contre les épidémies, mais d’autres vaccins et d’autres interventions sont nécessaires de toute urgence.

- 2 mai 2025

- 10 min de lecture

- par Linda Geddes

L’Afrique de l’Ouest porte encore les stigmates de l’épidémie d’Ebola qui s’y est déclarée il y a dix ans.

Avec plus de 28 600 cas et 11 323 décès, de nombreuses personnes dans les régions durement touchées de la Sierra Leone, de la Guinée et du Liberia connaissent quelqu’un qui a perdu un être cher, quand elles n’ont pas elles-mêmes perdu un proche.

La tension et l’anxiété qui régnaient dans la vie quotidienne, avec des couvre-feux et des quarantaines sévères, sont également difficiles à oublier.

Les entretiens menés avec les survivants à Calaba Town, en Sierra Leone, en 2016 et 2017, témoignent de certains des défis quotidiens auxquels les personnes ont été confrontées :

« Tout était difficile. Vous ne pouviez pas bouger, et si vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous n’avez pas d’argent. Et si vous n’avez pas d’argent, vous ne pouvez pas acheter de nourriture », explique une enseignante âgée de 50 ans.

« [Ebola] a ravagé tout le pays. Beaucoup d’infirmiers, d’infirmières, de médecins et de personnes sont morts. Et à cause de cela, quand il était là, nous avions peur les uns des autres », ajoute une infirmière de 53 ans.

« Nous avons beaucoup pleuré parce que nous avons vu un collègue mourir, un membre de notre famille mourir, un ami mourir, un proche mourir, sans pouvoir rien faire. Vous ne pouviez pas les toucher, vous ne pouviez pas les enterrer, c’était terrible. »

Épidémies mortelles

Entre 2014 et 2016, la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia ont connu la plus importante épidémie d’Ebola depuis la découverte du virus en 1976.

Ce ne fut pas la dernière : depuis lors, d’autres épidémies ont frappé la Guinée, l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC), dont une épidémie massive qui a fait au moins 2 287 victimes en RDC entre 2018 et 2020. Au moment de la rédaction de cet article, l’Ouganda luttait contre une épidémie d’Ebola causée par le virus Soudan qui avait fait au moins quatre morts.

La bonne nouvelle est que des vaccins contre le virus Ebola – l’agent pathogène responsable des épidémies de 2014–2016 et de 2018–2020 – ont depuis été homologués et que des stocks d’urgence ont été constitués.

« Toutes les épidémies d’Ebola qui se sont produites depuis que nous disposons d’un stock ont été rapidement stoppées, grâce aux vaccins et à d’autres mesures d’intervention rapides », explique Allyson Russell, épidémiologiste et responsable de programme au sein de l’équipe en charge des épidémies à fort impact à Gavi.

Toutefois, ces vaccins ne sont pas efficaces contre les trois autres orthoebolavirus responsables de la maladie d’Ebola chez l’homme, y compris le virus Soudan.

Un essai d’un candidat vaccin contre le virus Soudan vient d’être lancé en Ouganda, mais l’imprévisibilité et l’évolution rapide des épidémies d’Ebola rendent difficile l’évaluation de l’efficacité des vaccins », explique Allyson Russell.

Outre les vaccins, des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour mettre en place l’infrastructure nécessaire à leur distribution et pour forger des partenariats avec les communautés touchées par le virus Ebola et les communautés à risque, afin de veiller à ce que les épidémies soient rapidement repérées et à ce que des mesures de santé publique soient mises en œuvre pour limiter leur propagation.

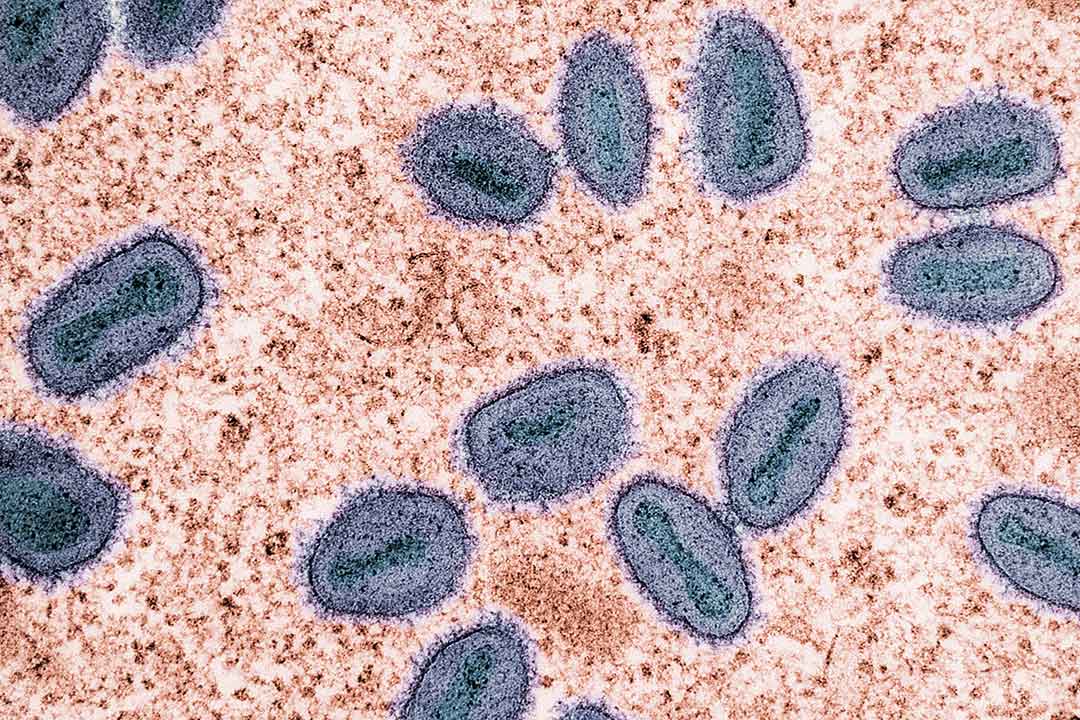

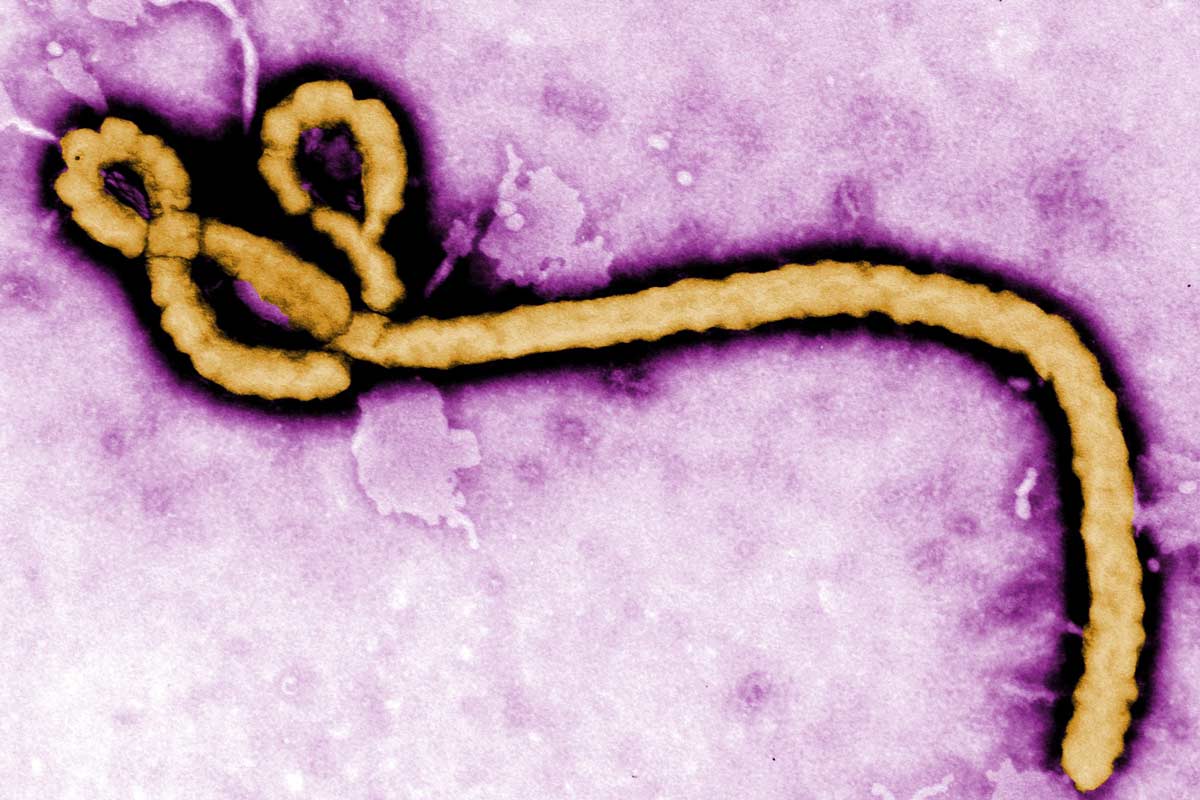

L’essentiel sur le virus Ebola

La maladie à virus Ebola est une maladie grave qui touche l’homme et d’autres primates. Transmise à l’homme par des animaux sauvages, puis se propageant d’homme à homme par contact direct avec des fluides corporels ou des surfaces et des supports contaminés par ces fluides, le taux de mortalité d’Ebola, qui se situe entre 50 % et 90 %, suscite une peur et une attention compréhensibles.

Le virus peut également persister chez un petit nombre de survivants, réapparaissant occasionnellement et déclenchant d’autres infections. Bien que rare, cette situation rend essentiels le suivi de la santé des survivants d’Ebola et le soutien à leur rétablissement.

Les personnes ne sont généralement pas infectieuses tant qu’elles ne présentent pas de symptômes, généralement huit à dix jours après avoir été infectées. Ils commencent généralement par de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête et de gorge, suivis de diarrhées, de vomissements, d’éruptions cutanées et de problèmes rénaux ou hépatiques.

Le taux de mortalité d’Ebola, qui se situe entre 50 % et 90 %, suscite une peur et une attention compréhensibles.

Certaines personnes présentent également des saignements internes ou externes, par exemple au niveau des gencives ou du rectum.

Les traitements comprennent des soins de soutien pour maintenir l’hydratation, la pression artérielle et les niveaux d’oxygène, ainsi que des médicaments pour gérer la fièvre, la douleur, les vomissements et la diarrhée.

Deux anticorps monoclonaux sont recommandés pour le traitement de la maladie à virus Ebola, mais ils ne sont pas efficaces contre les autres causes d’Ebola, telles que le virus Soudan.

Mise au point d’un vaccin

Le virus Ebola a été reconnu pour la première fois en 1976 à la suite d’une épidémie du virus Ebola en RDC.

Des efforts ont rapidement été déployés pour mettre au point un vaccin contre cet agent pathogène, mais les premières épidémies ayant été de faible ampleur et rapidement circonscrites, il n’y a eu guère d’incitation commerciale à investir dans la mise au point d’un vaccin.

Malgré cela, reconnaissant le risque potentiel pour la biosécurité d’une militarisation et d’une dissémination délibérée du virus Ebola, plusieurs agences nationales de défense ont poursuivi leurs recherches sur d’éventuels vaccins et traitements contre le virus Ebola, notamment aux États-Unis et au Canada.

Ces efforts se sont intensifiés après les attaques terroristes du 11 septembre, et au moment où l’épidémie d’Ebola a frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014, dix vaccins et traitements contre l’Ebola étaient à différents stades de développement et d’essai.

En août 2014, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale – l’alerte mondiale la plus forte qu’elle puisse officiellement lancer – afin de déclencher l’action des partenaires mondiaux.

Selon une étude portant sur l’efficacité réelle du vaccin lors de l’épidémie d’Ebola au Kivu en 2018–2020, le vaccin était efficace à 84 % contre la maladie à virus Ebola.

À l’époque, l’un des candidats les plus avancés était le vaccin rVSV-ZEBOV, mis au point par le Laboratoire national de microbiologie du Canada, qui utilise un virus du bétail affaibli appelé virus de la stomatite vésiculaire (VSV) pour introduire le gène d’une protéine du virus Ebola dans les cellules humaines, déclenchant ainsi une réponse immunitaire.

Le gouvernement fédéral du Canada a fait don de doses de ce vaccin à l’Afrique de l’Ouest et en a concédé la fabrication à NewLink Genetics et à Merck Sharpe & Dohme (connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada).

En 2015, un essai clinique du vaccin a débuté en Guinée, et environ 12 000 personnes ont été vaccinées dans le cadre d’une stratégie de « vaccination en anneau » – où chaque cas-contact d’un cas suspect, ainsi que les contacts de ces cas-contacts, se voient proposer le vaccin.

L’efficacité mesurée à ce moment-là était de 100 % (avec un intervalle de confiance inférieur calculé de 68,9 %). Les essais de plusieurs autres vaccins contre Ebola ont également débuté à la même période, notamment les vaccins Ad26.ZEBOV et MVA-BN-Filo mis au point par Johnson & Johnson.

Entre-temps, les efforts visant à commercialiser un vaccin contre Ebola ont été soutenus par Gavi, l’Alliance du Vaccin, qui a proposé aux fabricants de vaccins candidats en cours d’essais cliniques un engagement prépayé visant à acheter des doses de vaccins homologués, au fur et à mesure de leur disponibilité.

Merck et Gavi ont ensuite signé un Engagement d’achat anticipé en janvier 2016, ce qui signifie que des doses du vaccin rVSV-ZEBOV seraient disponibles pour être utilisées lors d’épidémies dans le cadre d’essais cliniques, avant même qu’il n’ait été pleinement homologué par les autorités de réglementation.

Depuis 2021, un stock mondial d’urgence de 500 000 doses du vaccin rVSV-ZEBOV, financé par Gavi, est accessible dans le monde entier. Il est mis à la disposition de tous les pays pour la riposte aux épidémies.

Il a été nécessaire de puiser dans cette réserve de vaccins expérimentaux en 2018, lorsque la RDC a été frappée par deux épidémies distinctes d’Ebola – la seconde touchant la région du Kivu, dans l’est de la RDC, et se transformant en ce qui est devenu la deuxième plus grande épidémie de l’histoire.

Bien qu’au moins 2 299 personnes soient décédées au cours de l’épidémie d’Ebola au Kivu, le vaccin a permis d’éviter d’autres décès et de ralentir la propagation d’Ebola.

Reconnaissant l’importance d’un accès rapide aux doses dans de telles situations d’urgence, Gavi a annoncé fin 2019 qu’elle financerait un stock mondial d’urgence de vaccins contre le virus Ebola qui serait mis à la disposition de tous les pays pour la riposte et la prévention aux épidémies. Ce stock a été lancé deux ans plus tard.

Vaccins actuels contre le virus Ebola

Ce lancement a été possible grâce à la préqualification du vaccin rVSV-ZEBOV par l’OMS – ce qui signifie qu’il répond aux normes internationales en matière de qualité, d’innocuité et d’efficacité – en novembre 2019.

Conçu pour être administré en une seule dose, il est actuellement recommandé pour la vaccination en anneau réactive lors des épidémies. Il peut également être utilisé à titre préventif pour vacciner le personnel de santé et les membres du personnel de santé en première ligne dans les zones à risque. Selon une étude qui a examiné l’efficacité réelle du vaccin lors de l’épidémie d’Ebola au Kivu en 2018–2020, il était efficace à 84 % contre la maladie à virus Ebola chez les personnes vaccinées au moins dix jours avant l’exposition.

Le vaccin Ad26.ZEBOV et MVA-BN-Filo de Johnson & Johnson, vendu sous les marques Zabdeno et Mvabea, a été préqualifié par l’OMS en mai 2021. Il est conçu pour être administré en deux doses, à 56 jours d’intervalle.

La première dose utilise un adénovirus modifié et inoffensif pour introduire le code génétique d’une protéine du virus Ebola dans des cellules humaines, déclenchant ainsi une réponse immunitaire. La deuxième dose utilise une souche affaiblie du virus de la vaccine utilisé dans les vaccins contre la variole et la variole simienne pour délivrer une protéine du virus Ebola différente dans les cellules humaines.

Bien que l’efficacité réelle de ce vaccin ne soit pas encore connue, une étude publiée dans The New England Journal of Medicine en 2022 a confirmé que le vaccin était sûr et qu’il déclenchait des réponses immunitaires durables, avec des anticorps toujours détectables un an après que les adultes et les enfants ont reçu leur première dose.

En raison du délai entre les doses, ce schéma est à l’heure actuelle recommandé pour les personnes qui présentent un risque modéré à Ebola, mais qui ne sont pas considérées comme étant à haut risque – par exemple, à titre préventif, pour les membres du personnel de laboratoire susceptibles d’être exposés à la maladie à virus Ebola, ou pour le personnel de santé dans les régions ayant connu des épidémies d’Ebola par le passé.

Stock de vaccins contre Ebola

Depuis 2021, un stock mondial d’urgence de 500 000 doses du vaccin rVSV-ZEBOV, financé par Gavi, est accessible dans le monde entier. Il est mis à la disposition de tous les pays pour la riposte aux épidémies, sur demande adressée au Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccins qui gère le stock.

Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire éligibles à Gavi peuvent accéder au stock gratuitement et bénéficier d’un soutien pour les coûts opérationnels liés à l’administration de ce vaccin à la population.

« Il est essentiel de maintenir le stock pour faire face à de futures épidémies et assurer la sécurité sanitaire », a déclaré Allyson Russell. « Entre-temps, pendant les périodes où il n’y a pas d’épidémie, nous visons à utiliser efficacement les stocks de vaccins pour vacciner préventivement les membres du personnel en première ligne à risque et être mieux préparés pour la prochaine épidémie. »

En juin 2024, Gavi a annoncé que les pays à faible revenu qu’elle soutient pourraient demander l’accès aux vaccins contre le virus Ebola pour vacciner préventivement les membres du personnel de santé en première ligne et le personnel de santé dans les pays à risque. Cette décision fait suite à la décision du Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination (SAGE) de l’OMS de recommander officiellement l’utilisation des vaccins rVSV-ZEBOV et Zabdeno/Mvabea à titre préventif pour les populations exposées à un risque élevé d’exposition au virus Ebola en raison de leurs fonctions de soignants en première ligne et en riposte aux épidémies.

Pour aller plus loin

Défis futurs

Malgré ces vaccins, des défis subsistent. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour comprendre la durée de la protection offerte par les vaccins, bien qu’une étude récente ait indiqué que l’immunité conférée par le vaccin rVSV-ZEBOV reste élevée cinq ans après la vaccination.

Un autre défi est l’absence de vaccin contre d’autres types de virus Ebola, en particulier le virus Soudan, qui a été à l’origine de neuf épidémies au Soudan et en Ouganda depuis sa découverte en 1976.

Tout comme le virus Ebola, il présente un taux de létalité élevé, allant de 41 % à 70 % lors des précédentes épidémies, et provoque des symptômes similaires. Toutefois, même si ces virus présentent de nombreuses similitudes, leur matériel génétique et leurs protéines sont différents, ce qui signifie que des vaccins différents sont nécessaires pour chaque espèce.

Plusieurs candidats vaccins contre le virus Soudan sont en cours de développement, dont certains sont déjà entrés en phase d’essais cliniques.

L’un de ces candidats, développé par l’Initiative internationale pour le vaccin contre le sida (IAVI, pour International AIDS Vaccine Initiative), utilise la même plateforme de vecteur viral rVSV que le vaccin ERVEBO, mais il code une protéine de surface du virus Soudan plutôt que du virus Ebola.

Il est actuellement évalué dans le cadre d’un essai de vaccination en anneau dans le cadre de la riposte de santé publique à l’épidémie actuelle de maladie à virus Soudan en Ouganda. Des médicaments supplémentaires contre ce type de maladie et d’autres types de maladie à virus Ebola sont également nécessaires.

« La réussite des activités de vaccination contre le virus Ebola passe par un engagement et une collaboration efficaces avec le personnel de santé et les communautés, afin de veiller à ce qu’ils disposent des bonnes informations sur le vaccin, ses risques et ses avantages, et à ce qu’ils puissent eux-mêmes plaider en sa faveur au sein de leurs réseaux et de leurs communautés », explique Allyson Russell.

Si les vaccins changent la donne, ils ne constituent qu’une partie de l’ensemble des interventions nécessaires pour endiguer les épidémies.

L’épidémie de 2014–2016 en Afrique de l’Ouest a mis en évidence la nécessité d’instaurer la confiance dans les communautés touchées par le virus Ebola, où la peur, la désinformation et la méfiance à l’égard des vaccins et/ou du personnel de santé peuvent être monnaie courante. La surveillance des maladies et les messages de santé publique sur la manière d’éviter la propagation du virus sont difficiles à mettre en œuvre sans l’établissement de ces relations.

Les progrès réalisés dans la lutte contre le virus Ebola ont été considérables depuis la découverte du virus il y a près de 50 ans. Mais la menace qu’il représente n’a pas disparu. Depuis 1994, la fréquence des épidémies d’Ebola a notablement augmenté et certains experts s’inquiètent quant au fait que les épidémies importantes ne deviennent de plus en plus courantes.

Comme l’a démontré l’épidémie en Afrique de l’Ouest, Ebola est une maladie extraordinairement destructrice. Un effort tout aussi extraordinaire est nécessaire pour l’empêcher de causer de nouveaux ravages dans la vie des populations. Pourtant, grâce à une meilleure surveillance, à la recherche des cas-contacts des personnes infectées et aux vaccins, il est possible de stopper les épidémies avant qu’elles ne se propagent.